.jpg)

「新しいビジネスアイデアを思いついたけど、その詳細を第三者に伝えるのが難しい」「自社のビジネスモデルを共有する手段が欲しい」、そう思ったことはありませんか。

そんなときに役立つのがビジネスモデルキャンバス(BMC)です。この記事では、社内新規事業や既存事業の改革を進めている方やこれから起業して事業を作っていくという方向けに、ビジネスモデルキャンバスの基本について詳しく説明します。

ビジネスモデルキャンバス(BMC)とは

ビジネスモデルキャンバスとは

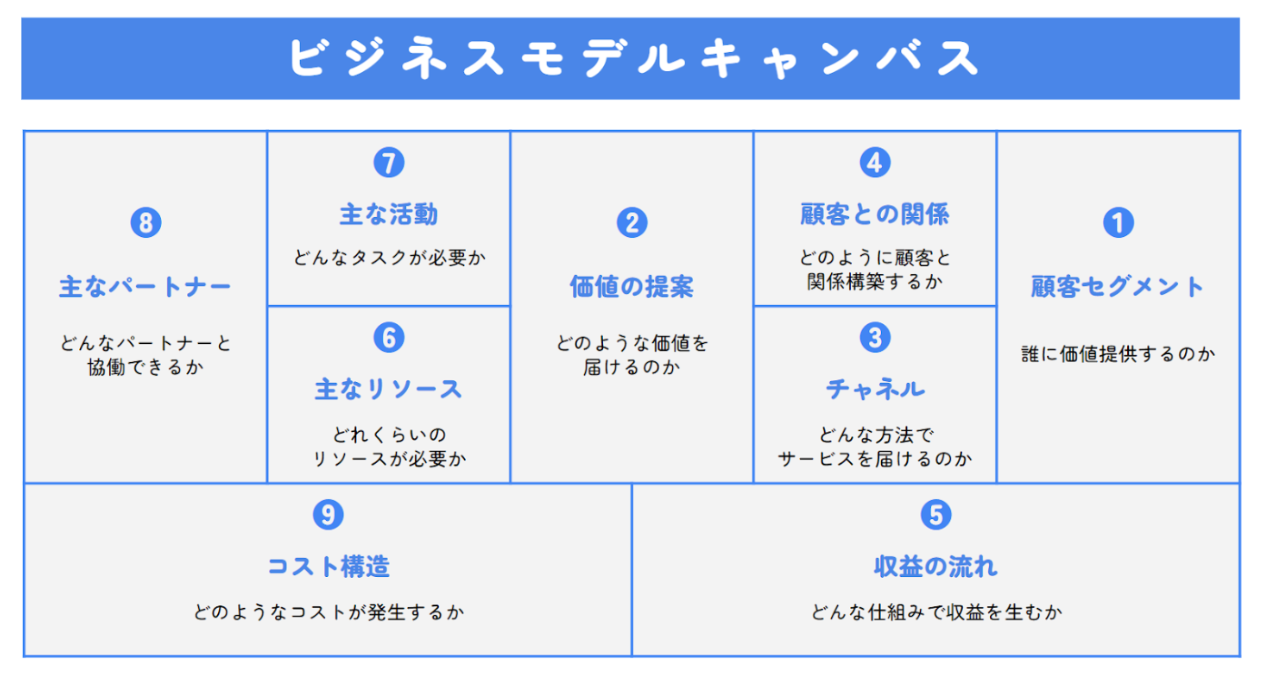

「ビジネスモデルキャンバス(Business Model Canvas:BMC)」は、ビジネスモデルを分かりやすく可視化するめのフレームワークおよびテンプレートです。

この手法は、スイスの経営コンサルタントであるアレクサンダー・オスターワルダーが2005年に提案し、ローザンヌ大学での博士課程中にイヴ・ピニュール教授監修のもと発案されました。

新しいビジネスの確認や検証、既存の自社ビジネスモデルの概念化などの場面で活用されています。

(The Business Model Canvasをもとに作成)

ビジネスモデルキャンバスを作成する過程で、日頃なんとなく感覚的に重要視していることや最適解だと思っていることについて、ロジックを立てて説明できるようになります。

それだけでなく既存の事業に応用することで、企業の強みや弱み、ビジネス環境、および企業の位置づけなどを理解しやすくなるのでオススメです。

テンプレートのダウンロードはこちら

他社、特に有力な企業のビジネスをこのキャンバスを活用しながら整理することで、企業の強みや差別化要素がより明確に理解できます!それが新規事業などのアイデアにもつながるでしょう。

後ほど詳しく紹介しますが、この手法は「顧客セグメント」「価値提供」「コスト構造」など、9つの「ビルディングブロック」で構成されています。

特に「顧客セグメント」や「価値提案」は最も重要な部分となってくるので、先に記入していくのがおすすめです。記入する際は、可能な限り具体的に書き込んでいくことを意識しましょう。

テンプレートは、経営コンサルティング会社であるストラテジャイザーのクリエイティブコモンズライセンスが無料公開しているので、ぜひ活用してみてください。

The Business Model Canvas丨Strategyzer

ビジネスモデルキャンバスの3つのメリット

ビジネスモデルキャンバスを作成することで得られるメリットは下記の3点です。

- 関係者間で共通理解を持てる

- 顧客ニーズに寄り添ったビジネスモデルを考えられる

- 競合分析に使える

3つのメリットを順に解説します。

関係者間でのビジネスモデルの共通理解が図れる

ビジネスモデルキャンバスは、自社のビジネスモデルを可視化し、それを関係者間で共有するための最適なツールです。社内でもそれぞれ事業への解像度が異なり、また関係者同士でビジネスモデルの認識が違っていれば後々コミュニケーションにおける齟齬や衝突を生みかねません。

事業計画書の最初のページにビジネスモデルキャンバスを用意するだけで、ビジネスの全体像を把握しやすくするため、第三者からも事業計画を理解してもらいやすくなるでしょう。

弊社としても、企業窓口担当者と経営者同士での共通理解を測るためにビジネスモデルキャンバスを作ることが多いです。

また作成時は、土台を弊社が作り、その後クライアントと擦り合わせながら必要箇所は修正を加えながら行っています。ビジネスモデルキャンバスは、ビジネスにおけるコンパスの役割を果たしてくれるので、この過程は丁寧に時間をかけて進めるようにしています。

ビジネスモデルキャンバスを作成すれば、異なる部署や関係者が共通の言語でビジネスモデルについて議論し、理解することもできるようになります。ビジネス上のコミュニケーションが円滑に行われ、齟齬を生むリスクも軽減されますよ。さらには、自社のビジネスモデルへの解像度が全体で高まることで、チームワークの質も向上します。

顧客ニーズに寄り添ったビジネスモデルを考えられる

ビジネスを成長させていくうえで、顧客ニーズを理解することはとても重要ですよね。

ニーズに基づいたサービスや製品を提供することで、顧客満足度を向上させることができます。さらに、満足した顧客からのリピート購入や口コミでの高評価によって、企業の成長と発展が見込めます。

ビジネスモデルキャンバスは、「顧客に関する情報」と「自社の提供できる価値」が一つの図表にまとめられているので、顧客のニーズを理解するのにも適しています。

顧客情報や提供価値の項目を埋めていく際、憶測ではなく事実を書くためにも、アンケート調査などを参考にするのが大切です。

B2Cのビジネスを行う企業なら消費者アンケート、B2Bならより専門的な知識が重要になってくるので有識者からのヒアリングから情報を得ましょう。

この過程を経て、「誰に、どんな価値を提供できるのか」という視点で物事を考えることができますし、それによって顧客のニーズを深く理解した事業の立案ができるようになります。

競合分析に活用できる

またビジネスモデルキャンバスは自社だけでなく、競合他社の分析にも有効なツールです。

競合を理解しておくことは、市場全体の動向や変化を把握するのに役立つだけでなく、自社の製品やサービスがどのような点で差別化できるかを特定できます。

まず、他社の9つの要素を分かる範囲で書き出してみてください。競合他社と自社のビジネスモデルキャンバスを見比べてみると、相違点や双方の特長が一目でわかります。

そこからヒントを得て、自社の製品開発やビジネスモデルの改善・向上にも役立てることができますよ。

使用上の注意点とコツ

ビジネスモデルキャンバスはストラテジャイザーのウェブサイトで入手可能です。

通常、ビジネスモデルキャンバスを直接印刷して書き込むよりも、付箋などに情報を記載して貼り付けて使用する方法が一般的です。

実際に利用する際には、次の事項に注意してみてください。

一箇所に時間をかけすぎない

まず、1つの要素に時間を費やしすぎないようにしましょう。

ビジネスモデルキャンバスは9つのビルディングブロックから成り立っており、各ブロックには内容を可能な限り具体的に記入する必要があります。しかし一つの項目ばかりに時間をかけ過ぎてしまうと、なかなか他のビルディングブロックに進めず、終わるまでにかなりの時間がかかってしまうこともあります。

ある程度の内容を書き込んだら、次の項目に移るよう意識して取り組んでください。

シンプルにまとめる

2つ目のコツは、シンプルにまとめることです。

具体的に書くことは、情報量が多いこととは別です。思いついたことすべてを書いておこうとすると、不必要な情報なども盛り込まれてしまい、かえって複雑で理解困難なものになってしまいます。

それに情報量が多すぎると、見るのも読むのも億劫になってしまいますよね。そうなると、ただビジネスモデルキャンバスを作っただけで、有効活用されずに形骸化していくことも否めません。

ですので、可能であれば小さめの付箋に書き込めるくらいの情報量にまとめてください。大事な情報をピックアップして、読んだ時に誰もが要点をイメージしやすくするのがベストです。

各項目をすべて埋める

3つ目は、各ビルディングブロックを完全に埋めきることです。

ビジネスモデルキャンバスは、9つのビルディングブロックがお互いに密接に関わり合っており、どれか一つでも欠けてしまうと全体が機能しなくなります。

例えば、3番の「チャネル」でどんな方法でサービス提供するのかが分かっていなければ、7番の「主な活動」で重要なタスクを洗い出せなくなりますよね。

もし記入しにくい項目がある場合は、一時的にでも「仮の情報」を記入することをお勧めします。

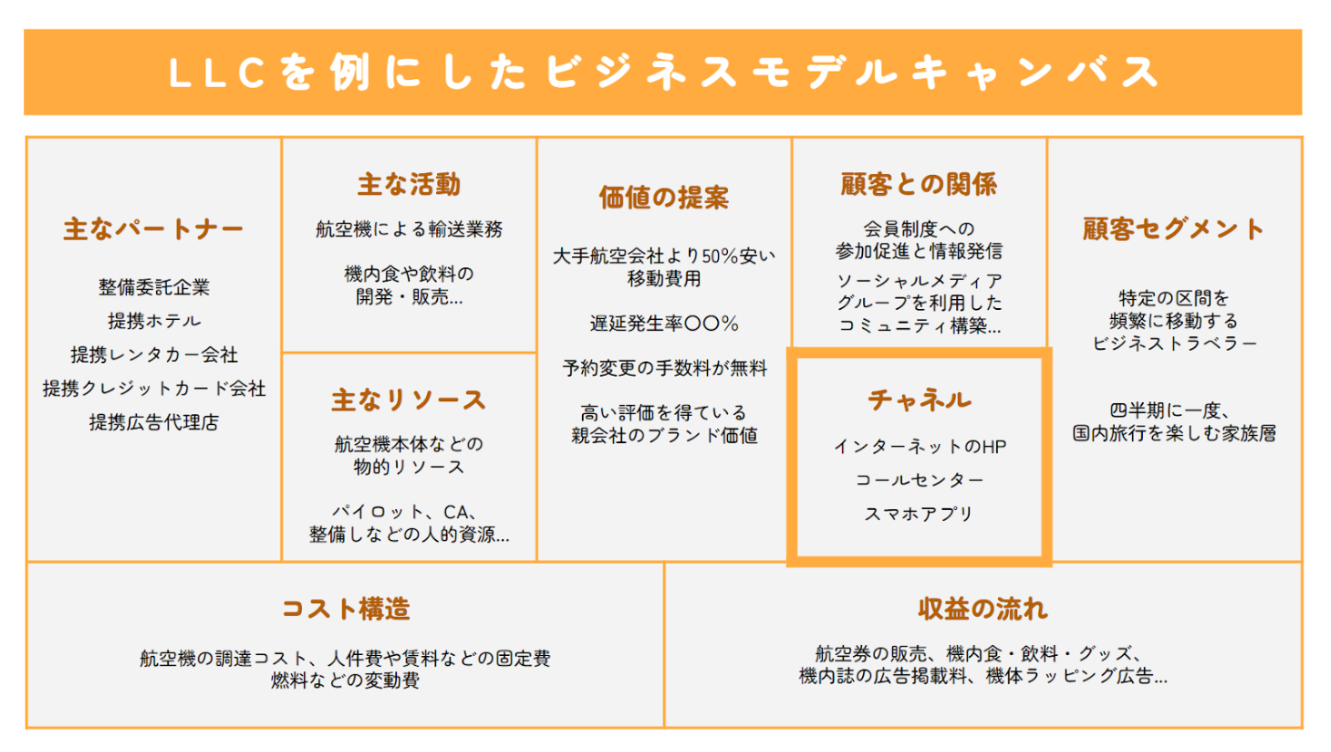

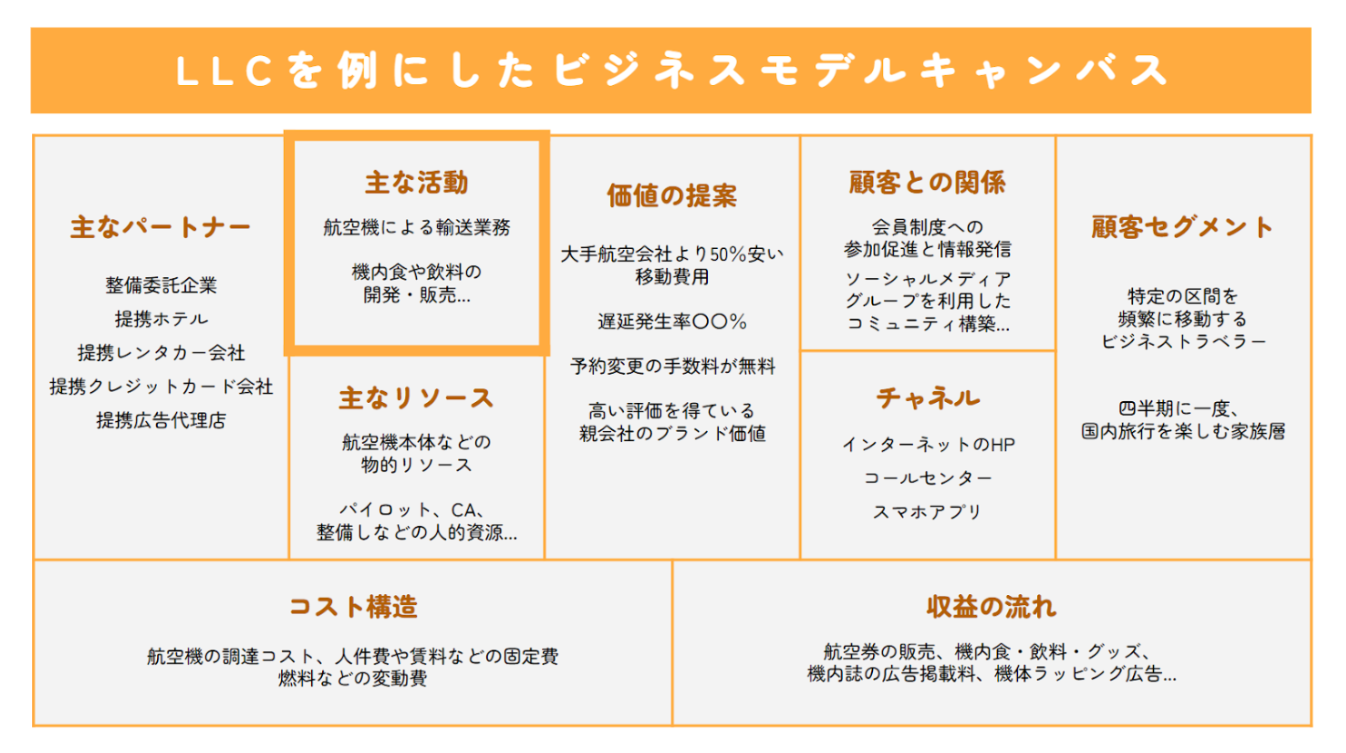

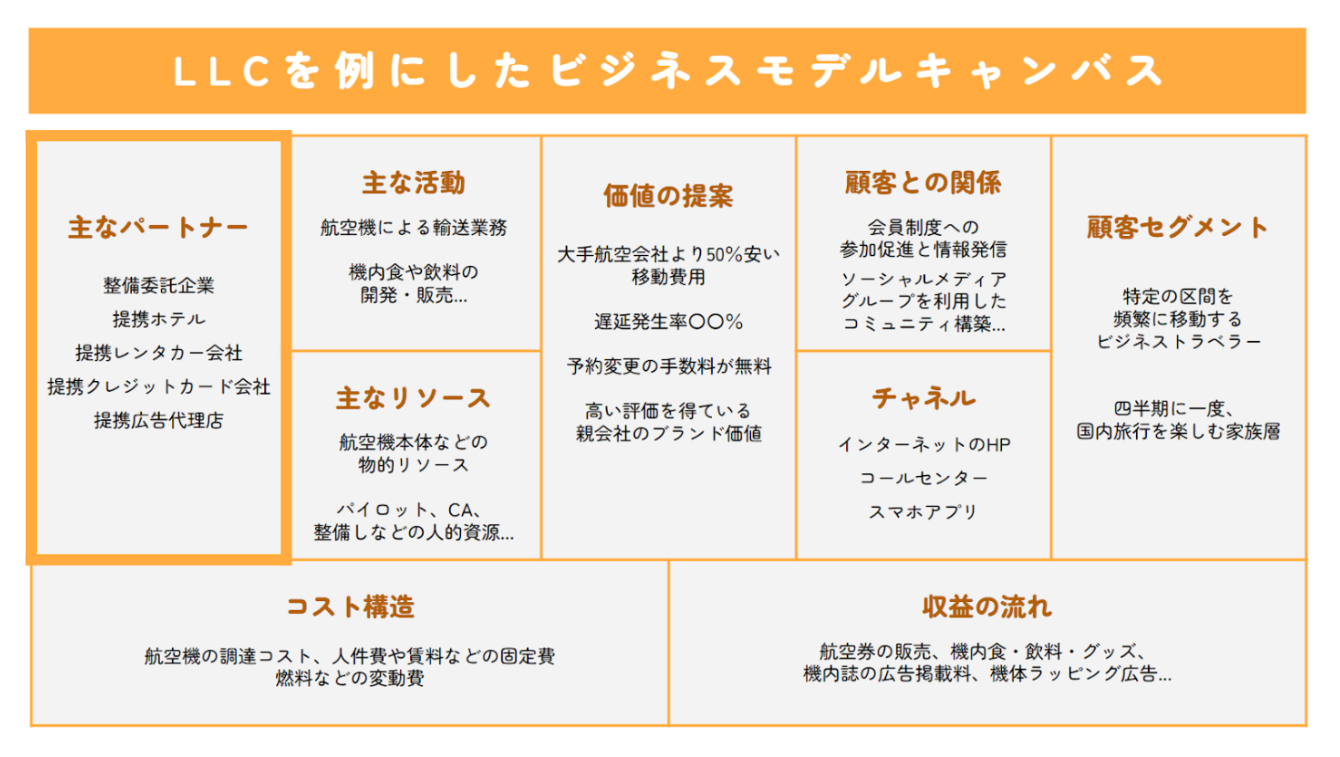

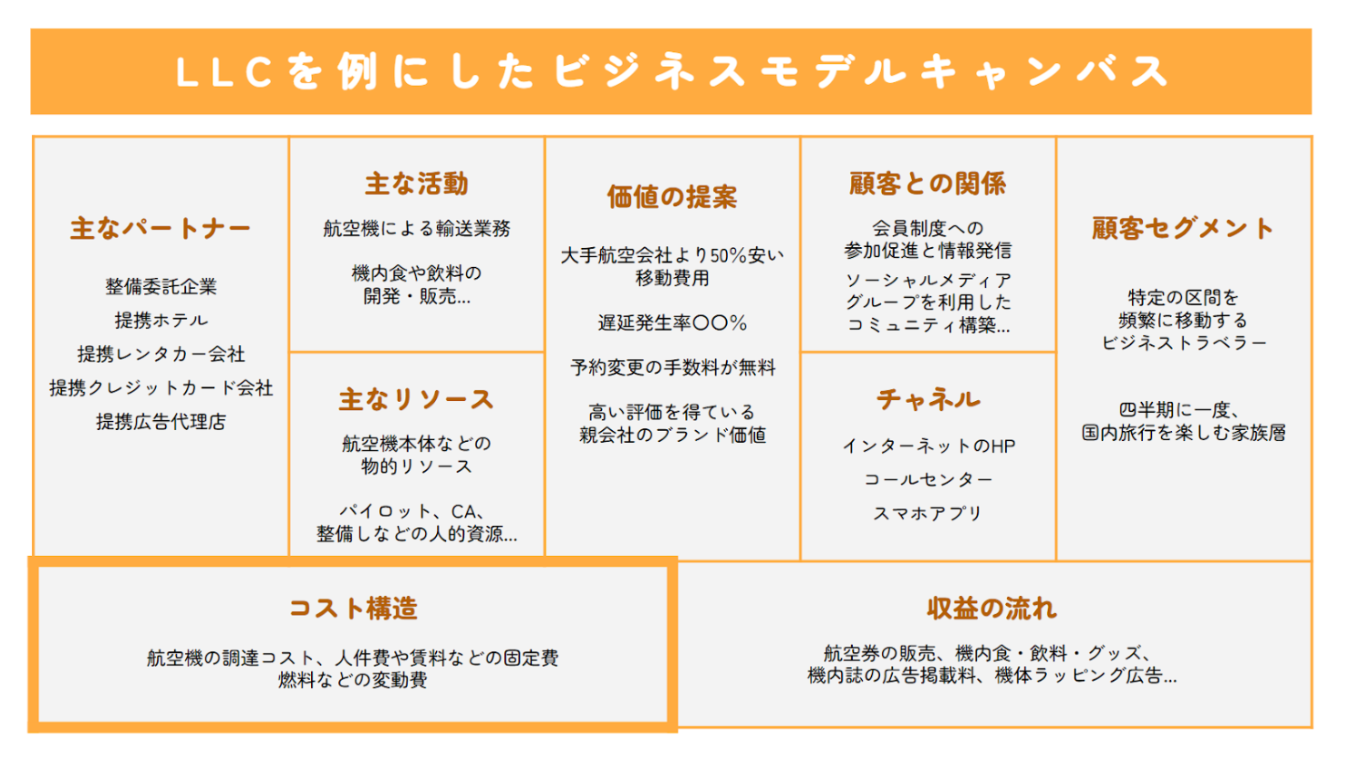

9つのビルディングブロック

ビジネスモデルキャンバスを使用する際、最も重要なビルディングブロックである「①顧客セグメント」と「②価値提案」を優先的に記入していくことをおすすめします!

これは、「どのような人に対してどのような価値を提案するか」という要素が、ビジネスにおいて最も重要なものになってくるためです。

各ビルディングブロックを記述する際のポイントや留意点、具体例などを以下で説明します。

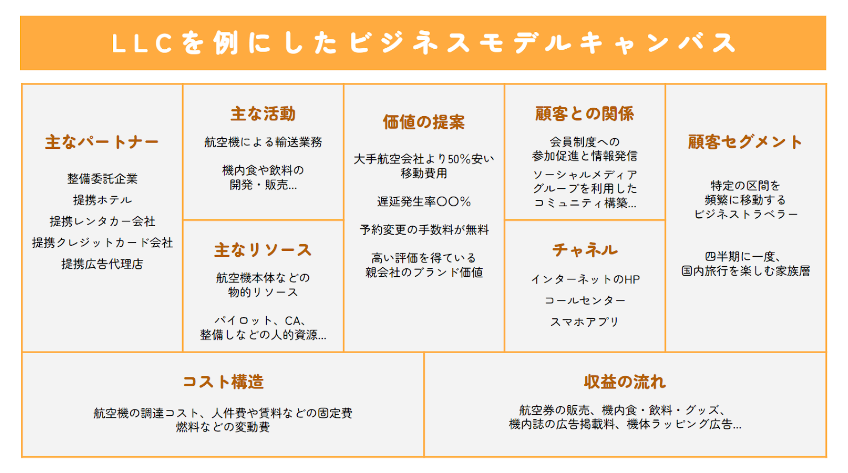

イメージしやすくするために、ここではLLC(低コスト航空会社)を例に挙げています。

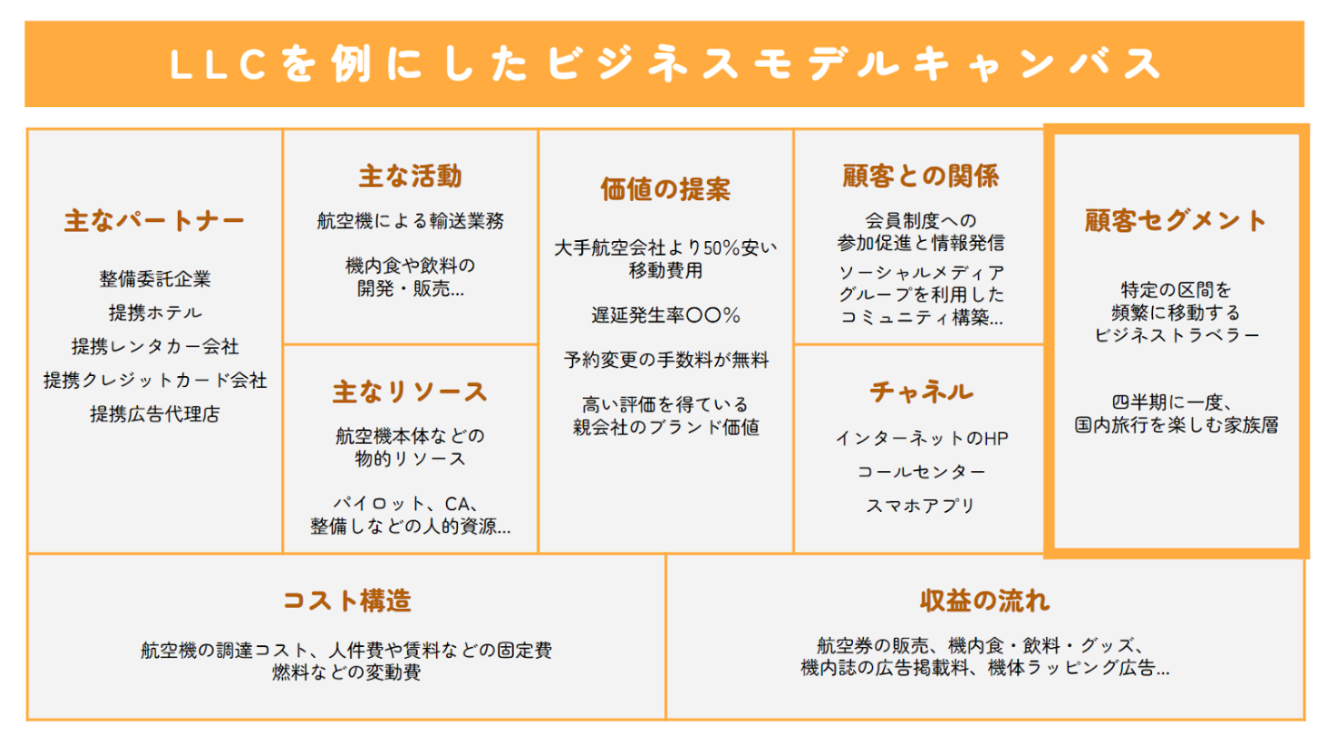

①顧客セグメント

「①顧客セグメント」では、想定される顧客について記入します。

例えばB2Cのビジネスモデルでは、「対象となる顧客はどんな人なのか?」「その人たちはどのような課題を抱えているのか?」など、対象となる顧客のペルソナや抱える課題に焦点を当てます。

B2Bのビジネスモデルの場合は、「価値提案の対象となる人たちは、組織のどこに所属しているのか?」「購入の意思決定権を持っているのは誰か?」「組織で意思決定をする場合、どのようなプロセスを経ているのか?」など、提案する価値の対象となる人が置かれている立場や購買の意思決定権、集団での意思決定プロセスなどを考えます。

LCCだと、顧客セグメントには以下の内容が記載されます。

- 特定の区間を頻繁に移動するビジネストラベラー

- 四半期に一度、国内旅行を楽しむ家族層

ポイントは、できるだけ具体的に情報を書き込むことです。抽象的な表現(例えば「よく旅行をする人」)は避け、具体的な特性や行動パターンに焦点を当てるよう心掛けましょう。

また、新規性が高くてセグメントを特定しにくい場合でも、「仮」として情報を出力することが重要です。

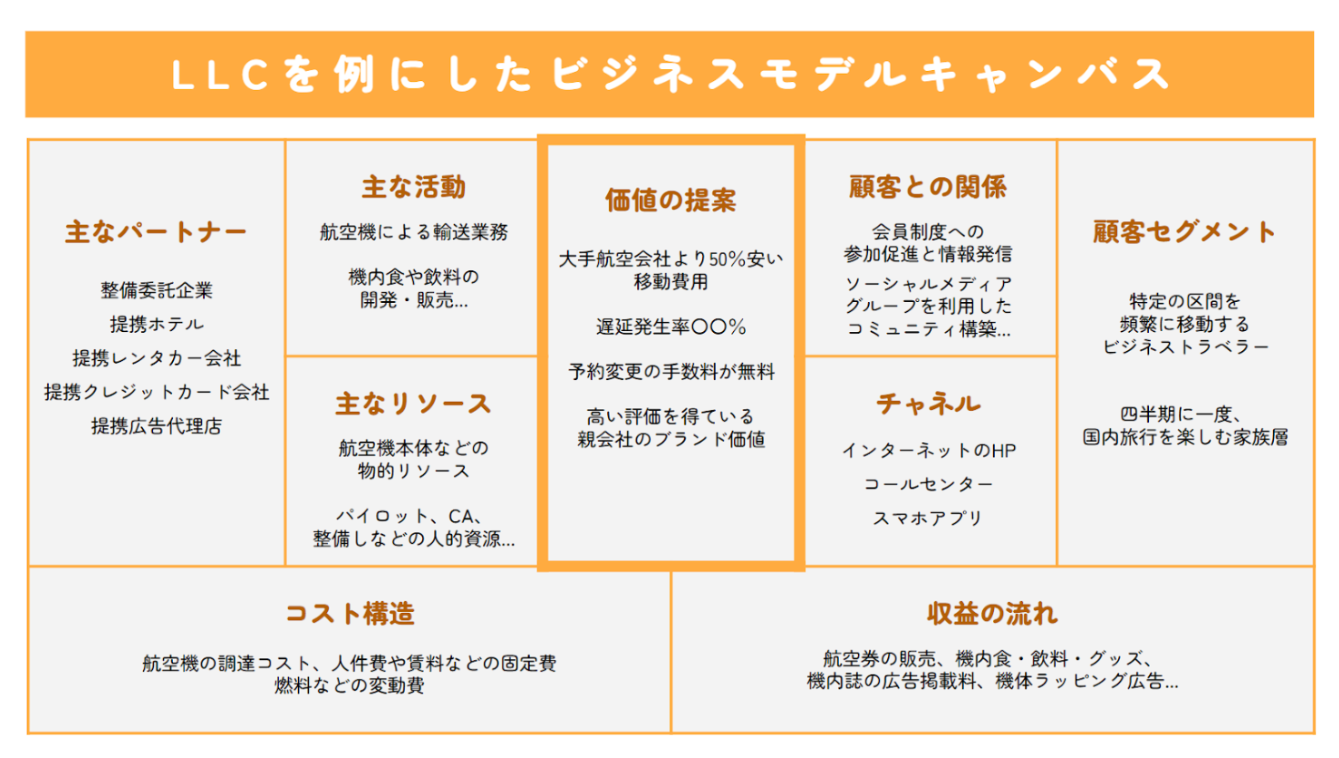

②価値の提案

「②価値の提案」では、製品やサービスの詳細だけでなく、価格・ブランド・カスタマーサポート・ロケーションなど、顧客が感じる価値全般を具体的に記載します。

「顧客はどんなところに価値を感じるのか?」「顧客の意思決定を促す要因は何か?」「顧客が抱える課題は何で、それをどう解決できるのか?」といった視点で考えましょう。

LCCの例を挙げれば、以下のような記述が考えられます。

- 大手航空会社より50%安い移動費用

- 遅延発生率〇〇%

- 予約変更の手数料が無料

- 高い評価を得ている親会社からのブランド価値

重要なのは、ここでも曖昧な表現を避け、できるだけ定量的な情報を提供することです。

「安い移動費用」と言うよりも、「50%安い移動費用」と具体的な数字を加えるとベストです。

特にB2Bのビジネスモデルでは、価値提案があいまいだと顧客への価値やメッセージが伝わりにくくなります。ですので、製品やサービスのスペックを含め、できるだけ具体的に記述してください。

③チャネル

「③チャネル」では、製品やサービスの販売経路に焦点を当て、具体的なチャネル(=経路)を明らかにします。

「①顧客セグメント」でどの顧客に価値を提供するのかを特定し、「②価値の提案」でどのような価値を提供するのかを確定したら、「③チャネル」でどのように価値を届けるのかを計画します。

「顧客の購入パターンはどのようなものか?」「顧客と接点を持てるツールやメディアは何か?」「利用可能な決済手段は?」などの視点で考えてみてください。

LCCの例では、以下のようなチャネルが挙げられます。

- インターネットのホームページ

- コールセンター

- スマホアプリ

小売業の場合だと、店舗での販売以外にも、以下のようなチャネルが考えられます。

- 大手ネットモール

- 自社のECサイト

- アフィリエイトサイト

- ドロップシッピングサイト

重要なのは、「①顧客セグメント」で特定した顧客の特性を考慮したうえで、リーチが可能であるチャネルを選定することです。

例えば、ペルソナが20代から30代の働く女性であれば、Instagramを通じたスマートフォンでのリーチを設定するなど、それぞれのペルソナに適したチャネルを設計することが大切です。

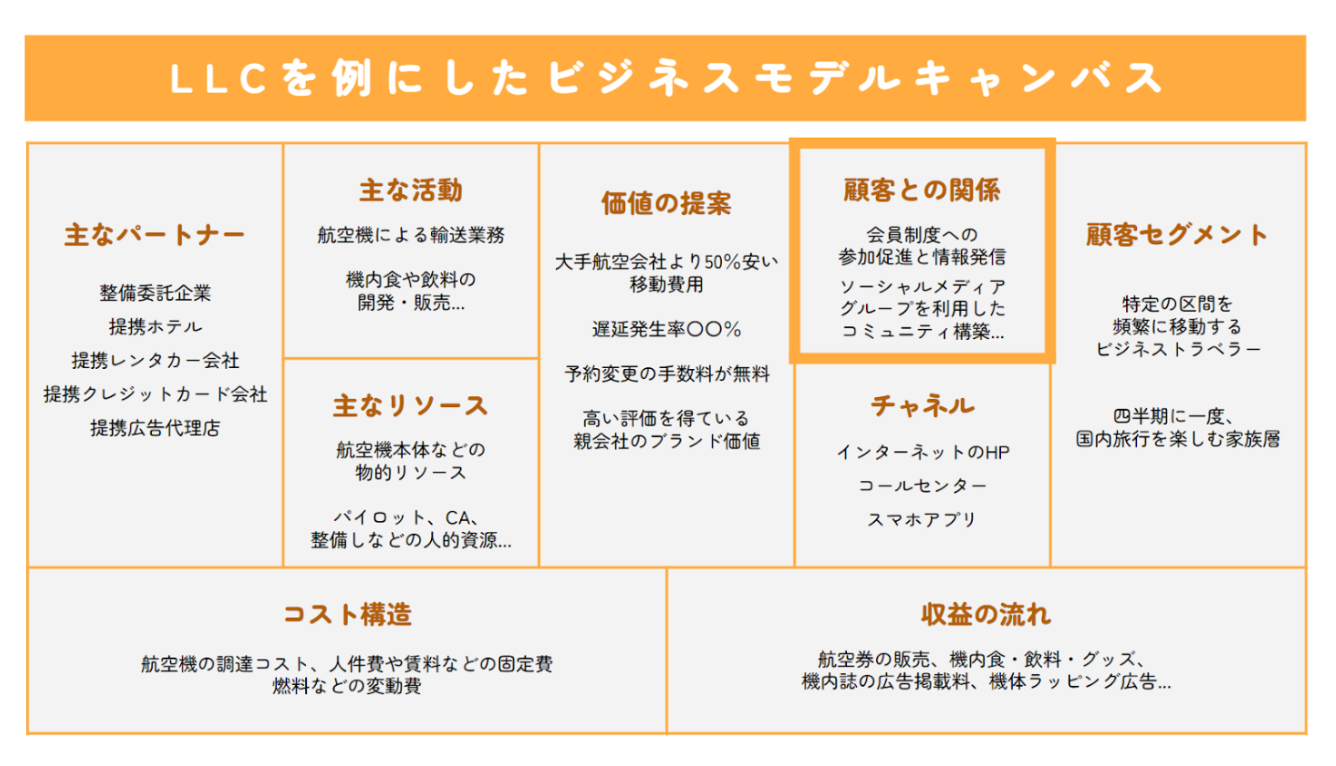

④顧客との関係

「④顧客との関係」では、新たな顧客との持続的な関係を築くための具体的な方法を記入します。

「どのようなアフターサービスを提供するべきか?」「どのようにして、顧客に対して継続的に情報提供できるか?」「顧客のコミュニティをどのように構築するのか?」などの視点を考えましょう。

LCCの例では、以下のような手法が挙げられます。

- 会員制度への参加促進と情報発信

- ソーシャルメディアグループを利用したコミュニティ構築

- メールでスペシャルディスカウントの提供

小売業の場合ですと、以下のようなアプローチが考えられます。

- ポイントシステムの導入と来店促進

- LINEなどを利用したバーゲン情報の配信

重要なのは、顧客との関係構築に向けて具体的で実現可能な内容を設定することです。通常、顧客との関係構築には時間や費用がかかりますので、例えば「ソーシャルメディアのグループを利用してコミュニティを構築する」と決定した場合、その実行には継続的な労力が必要となります。慎重に検討しましょう。

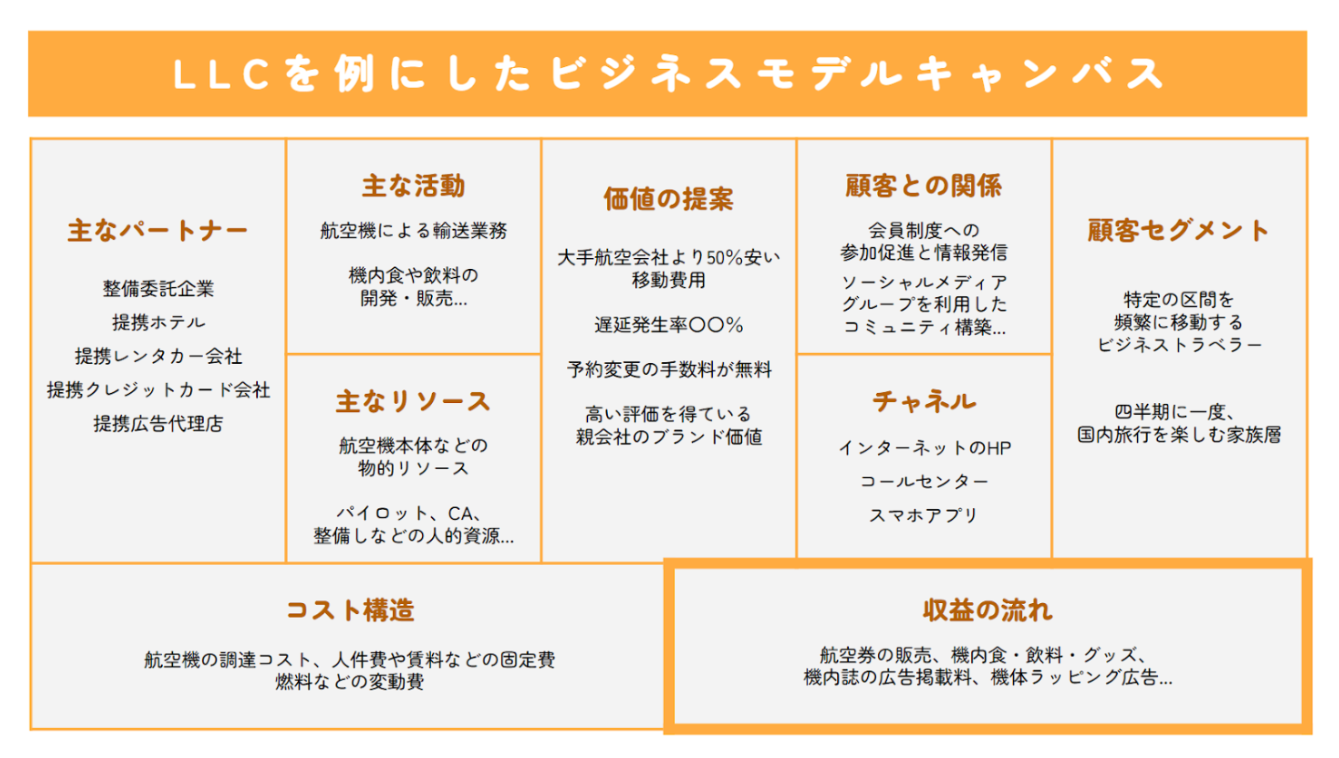

⑤収益の流れ

「⑤収益の流れ」では、具体的な売上や収益の発生に関する情報を記入します。

「このビジネスモデルを展開する際、どこで、どれだけの収益を上げることができるのか?」「競合他社はどの手段で収益を上げているのか?」「パートナー企業はどのようにマネタイズしているのか?」などの視点を考慮します。

LCCの例では、以下のような売上が挙げられます。

- 航空券の販売による売上

- 機内食・飲料・グッズなどの売上

- 機内誌の広告掲載料の売上

- 機体ラッピング広告の売上

- グッズなどのインターネット販売による売上

- ホテルやレンタカーなどのパートナーからの顧客紹介料による売上

収益の流れは、一つは「商品やサービスの提供ごとに収益を得る」方法、もう一つは「定期的に(例:月ごとに)収益を得る」方法があります。

自社がどの方法を採用するかや、どのポイントで収益を得るかをじっくり検討してください。

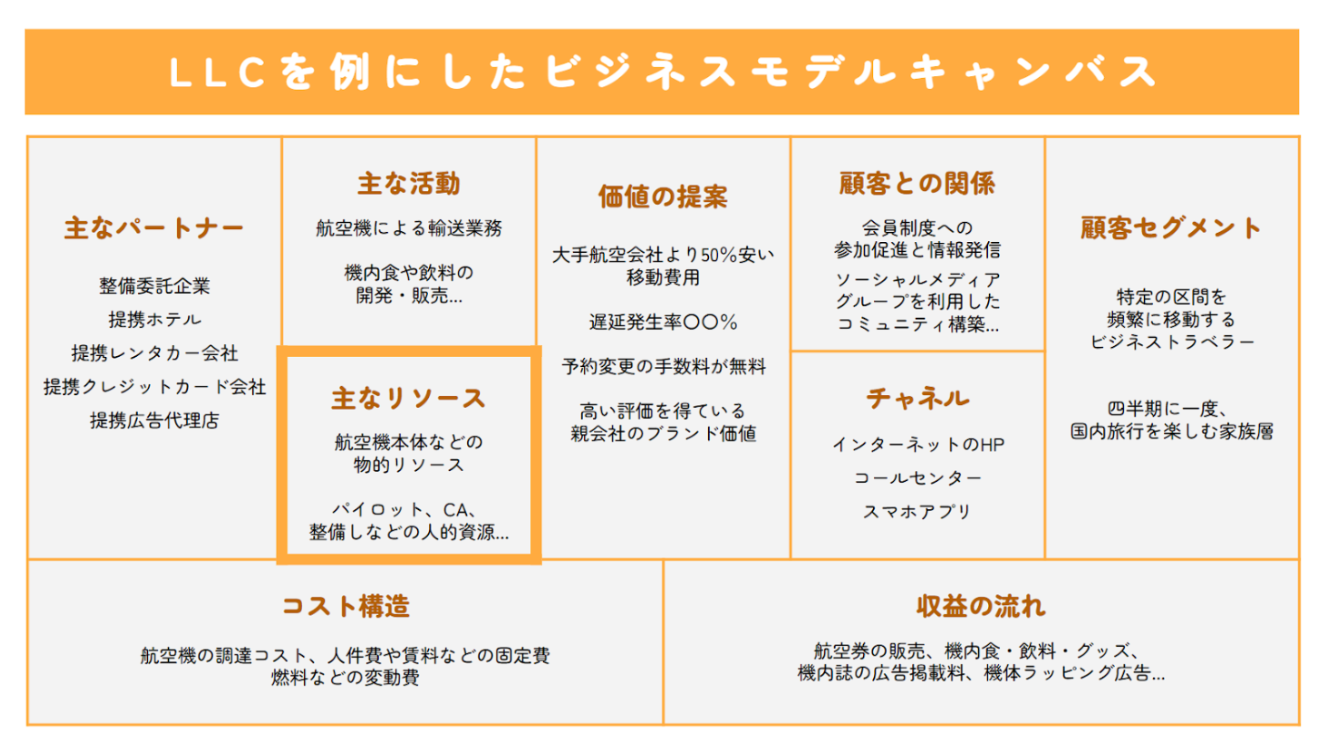

⑥主なリソース

「⑥主なリソース」では、事業を推進するために必要なリソースを具体的に記入します。

ビジネスにおけるリソースは、一般的に「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の4つのカテゴリに分類されます。

ここでは、「ビジネスの展開に不可欠なリソースは何か?」「許認可やライセンスは必要か?」「有形資産に加え、無形資産としてどのような投資が必要か?」などの視点を大事にしてください。

LCCの例では、以下のようなリソースが挙げられます。

- 航空機本体や整備に必要な機械などの物的リソース

- パイロット、キャビンアテンダント、グランドスタッフ、整備士などの人的資源

- オフィスやコールセンターなどの施設費

- オペレーティングコスト

- 特許などの知的財産権

- 各種のノウハウ

自社のリソースだけでなく、他者のリソース(例:商標や知的財産権など)も含め、事業を展開するために必要なリソースを漏れなく記入します。

他社の権利を侵害せず、法的に問題なく事業を推進していくためには、自社以外のリソースについても正確に把握することが大事になってきます。

⑦主な活動

「⑦主な活動」では、事業を進める上で必要な作業やタスクを書き出します。

商品の開発・制作や営業・マーケティングなど、さまざまな工程が考えられますが、特に自社にとって重要なタスクに焦点を当てる必要があります。

ここでは、「どのような商品を開発するか?」「どのような販売活動を行うか?」「どのような広告活動を行うか?」といった視点で考えてみましょう。

LCCの例では、以下のような活動が挙げられます。

- 航空機による輸送業務

- 機内食や飲料の開発・販売

- グッズなどの開発・インターネット販売

- 土産物の開発・販売

- 自社媒体や機材を使用した広告の制作・販売

- インターネットを活用したアフィリエイト事業の実施

自社にとって大事なタスクを特定する際は、「①顧客セグメント」「②価値の提案」に立ち返って考えることが重要です。

「どのような顧客」に「どのような価値」を提供するかが明確であれば、重要なアクティビティも自ずと明らかになります。

⑧主なパートナー

「⑧主なパートナー」では、事業を進める上で協働するパートナーを挙げましょう。

パートナーシップの形態は提携や合併事業などさまざまです。

ここではどのようなパートナーがいるかを考える際に、「どのパートナーと連携することでシナジーを生み出せるか」「どのパートナーと協力することで必要なリソースを確保できるか」「リスクヘッジが可能か」といった視点を重視します。

LCCの例では、以下のようなパートナーが挙げられます。

- 整備委託企業

- 提携ホテル

- 提携レンタカー会社

- 提携クレジットカード会社

- 提携広告代理店

現代の不確実性が高い状況では、「パートナー企業とのリスク分担」という視点が特に重要です。

たとえば、新型コロナウイルスの影響により旅行業全体が不安定になる場合、予測できない事態に備えるためにも、安定的な売上を確保できるようなパートナー関係が必要になってきます。

⑨コスト構造

「⑨コスト構造」では、事業を進める上で発生する様々なコストをリストアップします。

たとえば固定費、人件費、広告費など、様々なコストが考えられます。

また、「⑥主なリソース」で必要なコストや、「⑦主な活動」で発生するコストも考慮しましょう。

LCCの例では、以下のようなコストが挙げられます。

- 航空機の調達コスト

- 人件費や賃料などの固定費

- 燃料などの変動費

ここでは、あまり詳細に記載する必要はありません。重要なのはむしろm「人件費」「変動費」「航空機リース料」などの大まかなカテゴリでコストを整理することです。

全体のコストがどのようなカテゴリーで構成されているかが分かれば十分です。

作成後の3つのステップ

ビジネスモデルキャンバスを作成したあとは、以下のことを行う必要があります。

- 社内で共有する

- 各ビルディングブロックを検証する

- 必要に応じて更新する

社内で共有する

まず、完成したビジネスモデルキャンバスを社内で共有しましょう。

中規模以上の企業では、通常少人数のチームがビジネスモデルキャンバスを作成することが多いです。とくにこのようなケースでは、作成されたビジネスモデルキャンバスを社内で公開し、広くアナウンスするなどして共有する必要があります。

ビジネスモデルキャンバスを作成したとしても、それが社内で共有されなければ宝の持ち腐れです。

各ビルディングブロックを検証する

さて、ここが一番大事になってきます。

【ビジネスモデルキャンバスのメリット】のところでも触れましたが、せっかくビジネスモデルキャンバスを作成したとしても、やはりビジネスモデルキャンバスの各項目の内容を埋めるだけでは意味を成しません。

地に足のついた情報が書かれていることが、最終的にビジネスを成功に収めるための鍵になります。ですので、ビジネスモデルキャンバスを構成する各ビルディングブロックを必ず検証しましょう!

特に、「①顧客セグメント」と「②価値の提案」については、実際の顧客に対してヒアリングを行い、情報を収集して検証することが重要になってきます。

繰り返しにはなりますが、あなたの会社が誰を顧客としているかによって、検証方法が異なります。

B2Cのビジネスを行う企業なら消費者アンケートを取り、B2Bならより有識者にヒアリングして、記述内容と現状が一致しているかを検証してください。

とくに新規事業を始める際にビジネスモデルキャンバスを作成した場合は、現実の顧客セグメントが予想と異なっていたり、価値として想定されていたものが実際には顧客に受け入れられていなかったりする可能性が考えられます。

ただの仮説とならないよう、念入りに検証しましょう。

必要に応じて更新する

ビジネスモデルキャンバスは必要に応じて更新しましょう。

前述の通り、各ビルディングブロックに記入した情報が実際には異なることがあります。さらに、顧客ニーズの変化や市場の変動により、ビジネスモデルキャンバスの情報が「古く」なってしてしまう可能性も否めません。

ビジネスモデルキャンバスに記載した情報は定期的に検証し、適宜アップデートすることが不可欠です。

その他のフレームワーク

ビジネスモデルの検討手段は、実はビジネスモデルキャンバス以外にもさまざまなものがあり、それぞれで異なる特徴があります。

ここでは、ビジネスモデルキャンバスと一緒に知っておくべき2つのフレームワークを紹介します!

リーンキャンバス

リーンキャンバス(Lean Canvas)は、アメリカの経営コンサルタントであり、起業家でもあるアッシュ・マウリャによって開発されたビジネスキャンバスです。

ビジネスモデルキャンバスを基本としていますが、いくつかの要素が置き換えられています。

例えば、「②価値の提案」が「ユニークな価値提案」に、また「④顧客との関係」が「アンフェアな優位性」に、さらに「⑥主なリソース」が「主なメトリクス」に、「⑦主な活動」が「ソルーション」に、「⑧主なパートナー」が「問題」に代えられています。

アッシュ・マウリャによれば、リーンキャンバスは「最も不確実性が高く、最もリスキーな状況で事業を始めるケースを想定して開発された」とのことです。

そのため、リーンキャンバスは特にスタートアップ企業のような、不確実でリスクの高い事業展開を予測しています。

バリュープロポジションキャンバス

バリュープロポジションキャンバス(Value Proposition Canvas)は、ビジネスモデルキャンバスの作者であるアレクサンダー・オスターワルダーによって開発されました。

このツールは、名前の通りバリュープロポジション(価値提案)に焦点を当てたものであり、ビジネスモデルキャンバスとは異なります。

バリュープロポジションキャンバスは、「価値提案」と「顧客プロフィール」の2つのビルディングブロックで構成されています。

このツールでは、「価値提案」においてはプロダクト・サービスやゲイン・クリエイター、ペイン・レビューアーの質問に答え、「顧客プロフィール」においてはゲイン・ペイン・ジョブの質問に答えることで、「価値提案」の内容を明らかにしていきます。

特に「価値提案」が主なタスクとなる新規事業の立ち上げなどでは、バリュープロポジションキャンバスから始めると良いですよ。

まとめ

この記事では、ビジネスモデルキャンバス(BMC)の基本と作成の進め方、フレームワークについて紹介しました。

ビジネスモデルキャンバスを作成すれば、自社の強みや弱み、ビジネス環境、および企業の位置づけなどを理解しやすくなるだけではなく、今後取るべき戦略や改善点なども可視化されます。

そのため、既存の製品やサービスの売上が減少していると悩んでいる時にも役立ちます。ビジネスモデルキャンバスを書き込み、自社の「顧客セグメント」「主な活動」「主なパートナー」「コスト構造」などを再評価することで、問題のボトルネックを見つけ出すことに繋がりますよ。

新規事業や既存事業の改革を進めている方、これから起業して事業を作っていくという方は、ぜひこの記事を読んで弊社の無料相談をお役立てください。

ビジネスの課題を解決したい方はお気軽にご相談ください。

クオーツは、デザインの力を最大限活用しながら、課題の解決と成長の加速に貢献します。クリエイティブ・マーケティング・テクノロジーの視点から事業開発、体験の設計、システム設計などを、一貫した体制でサポートしています。

SNSでシェアする

ビジネスの課題を解決�したい方はお気軽にご相談ください。

クオーツは、デザインの力を最大限活用しながら、課題の解決と成長の加速に貢献します。クリエイティブ・マーケティング・テクノロジーの視点から事業開発、体験の設計、システム設計などを、一貫した体制でサポートしています。

1

ECサイトの運営に課題を感じている

クリック率改善などの導線設計が可能です

2

20代~30代の顧客を取り戻したい

若い世代に選ばれるブランド作りが得意です

3

顧客単価 / 継続率をあげたい

LTV向上のマーケティング提案もできます