たくさんの製品やサービスがある中で、自社を選んでもらうには、競合との差別化を図り、自社の強みを押し出すことが不可欠です。そこで必要なプロセスが「競合分析」です。

しかし

「競合分析って何から手をつけていいのかわからない・・・」

「競合分析って何をすればいいの?」

そんなあなたに、この記事では競合分析の目的や実際のやり方、おすすめのフレームワークについて解説します。ぜひ、この記事を読んでおすすめのフレームワークを活用してみてください!

競合分析とは

競合分析とは、自社が展開している市場における競合他社の動向や戦略を分析することです。競合分析を行うことによって、他社の強みや弱みを理解し、自社の戦略やビジネスモデルの改善に役立てることができます。市場での競争優位性を獲得するためには、競合分析をかならず行う必要があります。

競合分析を行う3つの理由

戦略を成功させるためには、自社のポジションを客観的に把握できる競合分析が不可欠です。では、具体的に競合分析を行う理由には他にどのようなものがあるのでしょうか。

1.市場理解を深めるため

競合分析を行うことで、自社が展開している市場や業界の全体像を把握し、競合他社の動向や市場のトレンドを客観的に理解することができます。全体像を客観的に見ることにより、主観的な見解や予想に基づく判断ではなく、より正確なデータに基づいて戦略を立てることができます。

2.競争力を向上させるため

競合分析を通じて、競合他社の製品やサービスと自社の製品やサービスを比較し、競争力の優位性や弱点を把握することができます。自社の優位性を見つけることで、強みを活かし、競合に対抗するための戦略を構築することが可能になります。

3.マーケティング戦略を改善するため

競合分析では、競合他社のマーケティング戦略や販売促進活動の分析を行うため、自社のマーケティング戦略の弱みを見つけることにも繋がります。競合の成功事例や失敗事例を参考にし、自社のマーケティング戦略を効果的に立ち上げましょう。

競合分析のやり方 手順6ステップ

では、実際に競合分析はどのように進めていくのでしょうか。競合分析を進める手順は以下の通りです。

- 分析する競合他社を特定し、リストアップする

- 競合分析の際の指標リストを作成する

- リストに沿って競合を徹底的に調べる

- 自社と競合をマッピングして位置づけする

- ここまでの情報をベースに自社の強み・弱みを分析する

- 分析結果を元に、アクションプランを策定する

1.分析する競合他社を特定し、リストアップする

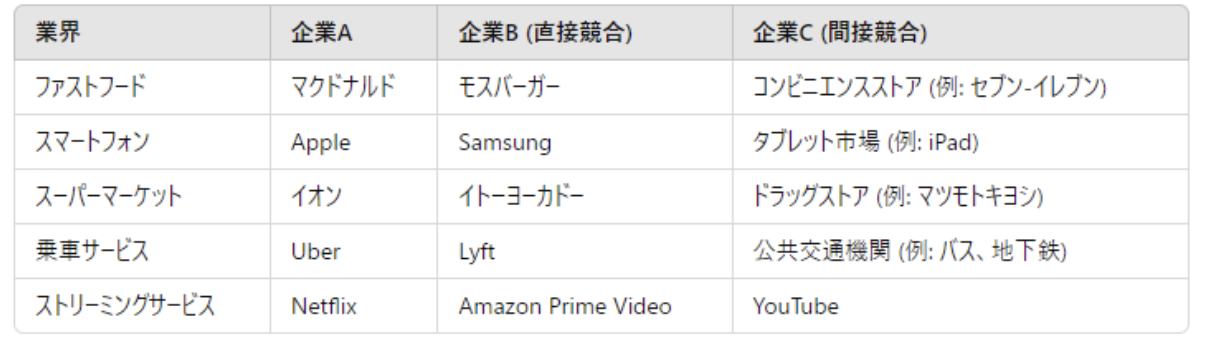

まずは、自社と同じ顧客層や市場セグメントを対象とする競合他社を特定します。とにかく同じ業界の他社をリストアップするのではなく、「直接競合・間接競合・代替競合」の3つの異なるタイプに分けてリストアップしましょう。

直接競合

直接競合とは、同じ顧客層や市場セグメントを対象とし、同じまたは類似の製品やサービスを提供する競合他社を指します。具体的には、同じ商品カテゴリーで競合する他社や、同じサービスを提供する企業が直接競合となります。

間接競合

間接競合とは、同じ顧客層や市場セグメントを対象とするが、製品やサービスが直接競合関係にはない競合他社を指します。間接的な競合関係は、異なる商品やサービスの選択肢として顧客に影響を与える場合があります。例えば、同じ目的を持つ代替商品や、同じ需要を満たす異なる方法を提供する企業が間接競合となります。

例えば、マクドナルドを利用する顧客は手軽に食事を済ませるためにコンビニエンスストアを利用することがあるため、間接競合と考えられます。その他にも以下のようなものが直接競合と間接競合です。

直接競合に対する間接競合

2.競合分析の際の指標リストを作成する

競合分析を行う際に重要な指標や情報項目をリストアップします。製品特徴、価格戦略、販売チャネル、マーケティング戦略、顧客対応、市場シェアなど、競合他社の各側面に焦点を当てた指標を定義します。

具体的な指標の例は以下の通りです。

- 製品やサービスの特徴

- 価格戦略

- 販売チャネル

- マーケティング戦略

- 顧客対応やサポート体制

- 市場シェアや成長戦略

- 顧客のフィードバックや評判

- 広告やプロモーション活動

- オンラインプレゼンスやWebサイトの品質

- 技術や特許動向

3.リストに沿って競合を徹底的に調べる

リストアップした競合他社に対して、各指標や情報項目に基づいて徹底的な調査を行います。製品やサービスの特徴、価格設定、販売チャネル、マーケティング戦略など、競合他社の様々な側面を詳細に調査します。

情報収集元の具体例

- 顧客の口コミ、レビューサイト

- 競合の広告とプロモーション活動

- 公式サイトでの製品価格

- 市場調査レポート

- ニュース記事やプレスリリース

- 特許検索サイト

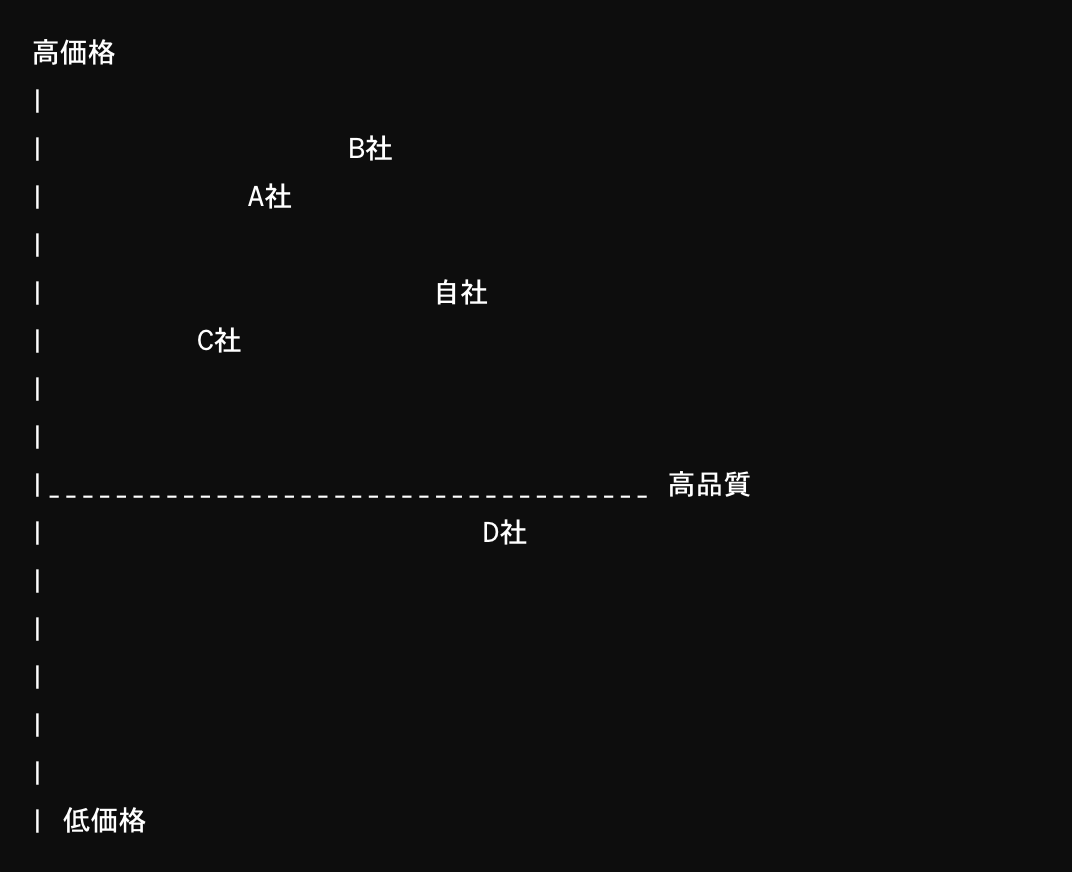

4.自社と競合をマッピングして位置づけする

調査した競合他社の情報をもとに、自社と競合他社を比較しマッピングします。競合他社との差別化ポイントや顧客対応の違いなどを分析し、自社の市場でのポジショニングを把握します。

5.ここまでの情報をベースに自社の強み・弱みを分析する

マッピングした情報をもとに、自社の強みや弱みを客観的に分析します。競合他社との比較を通じて、自社の優位性や改善点を特定し、競争力を高めるための施策を検討します。

6.分析結果を元に、アクションプランを策定する

自社の強みや弱みを分析した上で、競合分析の結果をもとに、具体的なアクションプランを策定します。競合との差別化を図るための戦略や施策を検討し、市場での競争力を強化するための計画を立てます。

競合分析のフレームワーク

自社の強みを活かし、競合他社との差別化を図るにはVRIO分析がオススメ!

VRIO分析は、自社の「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源が競合他社に比べてどれほどの優位性があるかを分析するフレームワークのことです。

VRIOは、Value(価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣困難性)、Organization(組織化)の頭文字を取ったもので、これらの要素を評価することで、企業が持つリソースや能力の戦略的な価値を判断します。

この分析によって得られる評価結果は、以下の5つに分類されます。

- 持続的競争優位(VRIO)

- 潜在的競争優位(VRI)

- 一時的競争優位(VR)

- 競争均衡(V)

- 競争劣位(VRIOのいずれもない状態)

最終的な目標は、VRIOのすべての要素で他社を上回る「持続的競争優位」を確立することです。これが実現すれば、企業の成長と存続につながります。

VRIO分析についての記事はコチラ!

自社の位置付けを明確にし、利益を上げるにはSTP分析がオススメ!

STP分析とは、「セグメンテーション」「ターゲティング」「ポジショニング」から成り立つマーケティングの分析手法です。

STP分析の目的は、さまざまなニーズを持つ大きな市場を小さな単位に分割し、そこから自社が最も収益を上げられる集団を特定したうえで、その顧客と良好な関係を築くことです。

多くの企業にとって、全ての顧客を対象にしてビジネスを展開することは不可能です。そのため、自社が効果的に利益を上げられる市場を特定し、その中で競争優位性を築くための戦略を練る必要があります。

STP分析は、これらの課題に対処するための有効なフレームワークとなっています。

STP分析についての記事はコチラ!

まとめ

この記事では、競合分析を行う理由や実際の進め方、おすすめのフレームワークについて解説しました。競合分析とは、自社が展開している市場における競合他社の動向や戦略を分析することです。市場での競争優位性を獲得するためには、競合分析をかならず行う必要があります。

競合分析を行う目的は主に3つあり、徹底して行うことで「市場理解を深める」「競争力を向上させる」「マーケティング戦略を改善する」ことができます。

また、競合分析を実際に進めていくステップは以下の通りです

- 分析する競合他社を特定し、リストアップする

- 競合分析の際の指標リストを作成する

- リストに沿って競合を徹底的に調べる

- 自社と競合をマッピングして位置づけする

- ここまでの情報をベースに自社の強み・弱みを分析する

- 分析結果を元に、アクションプランを策定する

競合分析を進める際のフレームワークについては、競合他社との差別化を図ることに活用できる「VRIO分析」と自社の位置付けを明確にし、利益を上げることに活用できる「STP分析」を紹介しました。

弊社クオーツでは、ただの成果物ではなく「マーケティングの観点を活かした数字に繋がる成果物」を提供しています。

競合分析についてお悩み事があれば、ぜひ一度弊社の無料相談をご活用ください。

ビジネスの課題を解決したい方はお気軽にご相談ください。

クオーツは、デザインの力を最大限活用しながら、課題の解決と成長の加速に貢献します。クリエイティブ・マーケティング・テクノロジーの視点から事業開発、体験の設計、システム設計などを、一貫した体制でサポートしています。