私たちの生活に欠かせない食品業界。しかし、市場規模が非常に大きいにもかかわらず、2023年時点でのEC化率はわずか4%と、他の業界に比べてまだまだ進んでいません。

「食品ECを立ち上げたいけど、成功するか不安・・・」

「食品ECで成果を出すためには、具体的にどうすればいいの?」

そんなあなたに向けて、この記事では食品ECの現状と課題、成功のための具体的な戦略や実際の成功事例を詳しく紹介します。

食品業界は「競争が激しく、EC化が難しい」という特徴があります。しかし、コロナ禍を経て、ユーザーのEC利用が日常化した今、独自性のある商品や優れた顧客体験を提供することで、ECビジネスの成功の可能性は十分にあります。

この記事を読むことで、あなたの事業計画が「成功する食品ECのポイント」に当てはまっているか、そしてどこを改善すれば成功に近づけるかが分かります。

食品EC業界への参入を考えている方は、ぜひこの記事を参考にして、自社のECを見直してみてください。

現在の食品ECの市場規模と背景

最新の市場規模データは?

経済産業省が発表したレポートによると、2022年「食料品製造業」の総売上高は前年比で増加し、2022年には41兆9,226億円に達しました。

(参考: [経済産業省レポート](https://www.meti.go.jp/press/2023/08/20230831002/20230831002-1.pdf))

しかし、食品EC化率は、2022年で4.16%と、EC化率約40%の家電や21%など他の業界と比べてもかなり少ない割合になっています。

では、なぜ、食品業界は市場規模の割にEC化が進んでいないのでしょうか。

なぜ市場規模の大きい「食品」のEC化が進んでいないのか

食品業界は市場規模が大きい割にEC化がなかなか進んでいないのが現状です。他の業界に比べ、食品業界のEC化が進んでいない理由は大きく3つあります。

1.食品の品質と安全性の確保が難しいから

食品のEC化における最大の課題の一つは、商品の品質と安全性を確保することです。食品はお客さまの健康に直接影響するため、徹底した品質と衛生管理が必要です。

効率的な倉庫管理システムや配送ネットワークの最適化、生鮮食品の適切な梱包や冷蔵・冷凍技術の利用など、食品業界においては徹底しなければならない課題がたくさんあります。

また、お客さまが商品の鮮度や品質に不安を感じることがあり、これも食品のEC化が進まない理由の一つです。

2.コンビニやスーパーを超えらえないから

食品ECの競合は、他の食品ECサイトだけでなく、コンビニやスーパーマーケットなどの既存の小売店舗も含まれます。これらの店舗はお客さまが手軽にアクセスでき、直接商品を見たり手に取ったりできるため、信頼を得やすいです。

食品ECは、これらの小売店舗との競争に直面し、それを越えることが難しいと言われています。

3.コストと利益のバランスが取りづらいから

食品のEC化には高い運営コストがかかります。

新鮮さや品質管理に関する厳格な基準を満たすためには、適切な設備や人材が必要です。また、商品の保管や配送にも多くのコストがかかります。このように、コストが高い一方で利益を得ることが難しいという現状があります。

食品EC成功事例9選!

ちきゅうのうたげ

公式サイト:https://utage3150.com/

ちきゅうのうたげは無農薬野菜、無添加食品のサブスク型宅配サービスです。売り上げの一部を「子ども食堂」に寄付しており、ちきゅうのうたげから商品を購入するだけで社会貢献になる仕組みです。

このブランドが成功している理由の一つは、商品の安全性です。全ての商品が無添加で、マヨネーズ、焼肉のタレなど調味料までも化学調味料無添加で提供しています。また、送料が無料なので、気負いすることなく商品を注文することができます。

CIRAFFITI(シラフィティ)

公式サイト:https://ciraffiti.com/

「シラフでも思いっきり楽しめる世界をつくる」をミッションに、お酒が飲めない人、あえて飲まない人々の選択肢を広げ、最高にワクワクするイケてるノンアル・ローアルカルチャーをつくる、ノンアルコール・ローアルコールのクラフトビール専門ブランドです。

このブランドの特徴は「競合がやっていないことに全力で取り組む」点にあると考えられます。

国内では、大手やいくつかのブリュワリーが、本命のビール作りの傍らで細々と作ったノンアル&ローアルコールビールが大半で、命をかけて取り組んでいるようなブランドはあまりなく、加えて、大手が手がけるものは、どれも似たような味わいが多い。

そのような現状の中で、「専門」醸造所をつくることで、よりこだわった製造やチャレンジングな商品開発を可能にすることを目指していることから、ノンアルコールでお酒を楽しみたい層からの人気を集めています。

ゴーゴーカレー

.jpg)

公式サイト:https://jp.gogocurry.com/

ゴーゴーカレーは2004年に新宿1号店をオープンし、その後全国に店舗を展開して金沢カレーブームを牽引しました。創業からわずか3年でニューヨークにも進出、その後は世界中にフランチャイズ展開を果たしました。

ゴーゴーカレーの人気のヒミツは、55の工程を5時間かけてじっくり煮込んだ特製オリジナル・ルーです。 それを55時間寝かし旨みを熟成させており、 「クセになる味」として人気があります。

また、ゴリラの写真と黄色い背景が特徴的で、ブランドアイデンティティが確立している点も成功の理由の一つだと考えられます。

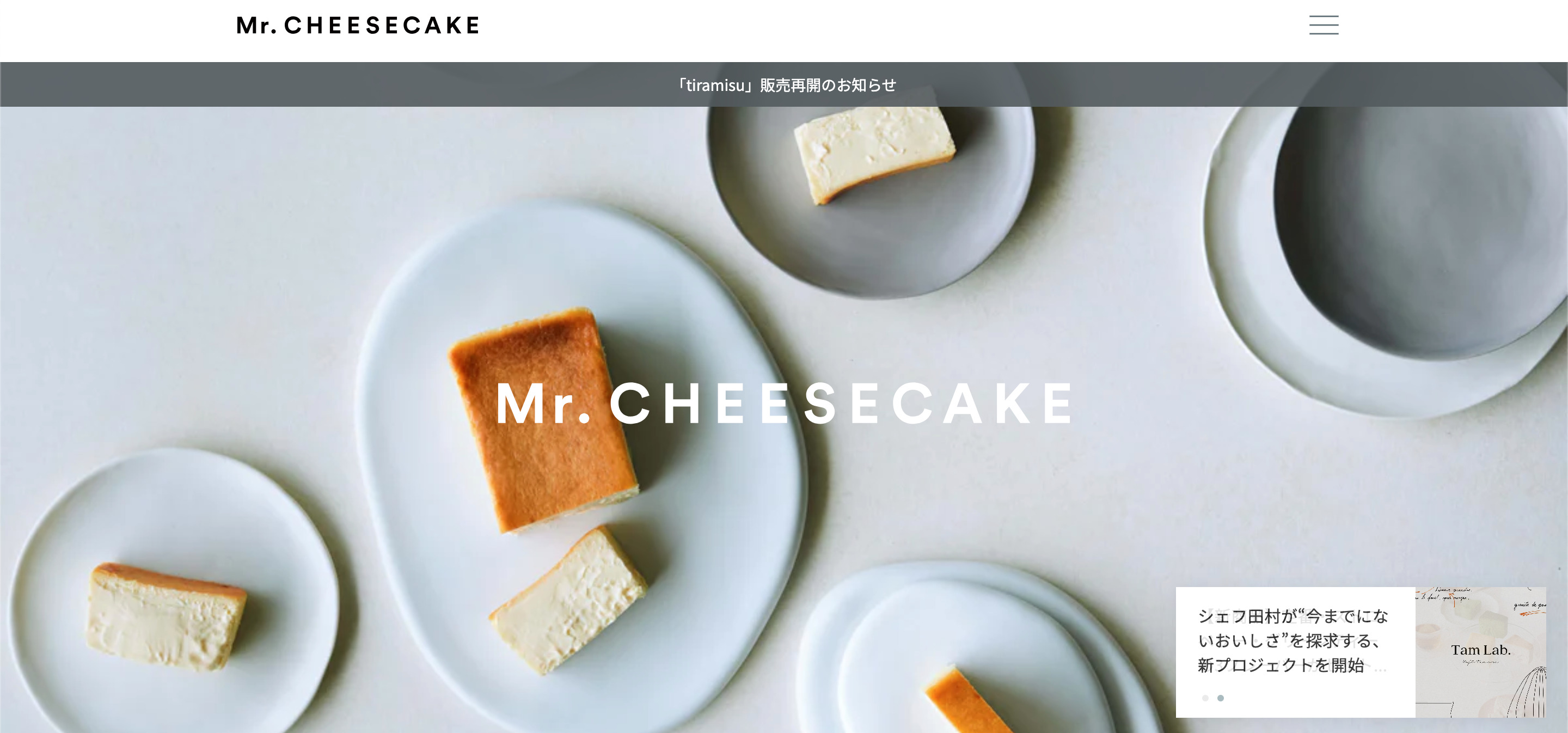

Mr.CHEESECAKE(ミスターチーズケーキ)

公式サイト: https://mr-cheesecake.com/

Mr.CHEESECAKE(ミスターチーズケーキ)は、「幻のチーズケーキ」とも言われるほど人気のあるチーズケーキです。人気レストランの代表を務めていた田村浩二さんが作ったチーズケーキをインスタにアップしたのがブランド設立のきっかけです。

ECサイトではケーキの温度管理や美味しく食べる方法などが紹介されており、アクセスが殺到しています。商品は毎週日曜日と月曜日の週2日の販売となっており、数量限定で、あっという間に売り切れてしまいます。

SNSもアクティブに活用していて、YoutubeやTwitterなどのコメントには積極的に返信しているようです。

オリオンビール

.jpg)

公式サイト:https://shop.orionbeer.co.jp/

オリオンビールは、国内シェア第5位の大手ビールメーカー。こちらのECサイトは、Shopifyを利用して構築されています。会員機能や定期宅配機能など、オリオンビールの愛好者に喜ばれる機能が盛り込まれています。

サイト内ではここでしか手に入らない特別な商品も取り揃えられており、プレゼント用の飲み比べセットや公式オリジナルグッズが販売されています。さらにメールマガジンも提供されており、顧客は限定商品の入荷やお得なキャンペーン情報などを迅速に入手することができます。

「ここでしか手に入らない」という希少性は、食品ECサイトで売上を伸ばす戦略の一つです。

BASE FOOD

.jpg)

公式サイト:https://basefood.co.jp/

BASE FOODのECサイトは、26種類のビタミンやその他体に必要な栄養素を豊富に含む健康食品を販売しています。通常のパンやパスタなどの食品をBASE FOODの製品に置き換えるだけで、必要な栄養素を手軽に摂取することができます。

Shopifyを利用して作成されたホームページには300円OFFの購入クーポンコードが掲載されており、商品の特徴や効果が詳細に紹介されています。さらに、初回購入時には20%OFFのBASE FOOD継続コースも提供されており、固定顧客の獲得が行われています。

インスタグラムやレビューサイトとの連携を通じて口コミを積極的に活用し、商品の評判を高めながら販売しています。

クーポンを発券することで「自分で買いに行ったほうがいい」と考える顧客の懸念を払拭しており、この戦略も成功の要因の一つだと考えられます。

snaq.me(スナックミー)

公式サイト:snaq.me

snaq.me(スナックミー)は素材を活かしたおやつを定期的に自宅へと届けてくれるD2Cブランドです。ブランドコンセプトには、ワクワクしながら美味しいものを食べるという「体験」に重きを置いています。

すべての商品に添加物を使わずに自然素材で作られているのが最大の特徴です。このお陰で子供〜大人まで安心して楽しめるおやつ作りに成功し、ブランドイメージを定着させました。

さらにsnaq.meでは動画配信サービスやショッピングサイトでも採用されている「レコメンデーション」を積極的に取り入れています。

この機能により、苦手な食材やアレルギー成分を登録でき、オススメのおやつを選択し自動的に配送される仕組みです。また、フィードバック機能もあり、次回以降お届けされるおやつに反映されます。

この機能により、「自分の足で買うよりも楽だ」と感じるユーザーも多いのではないでしょうか。

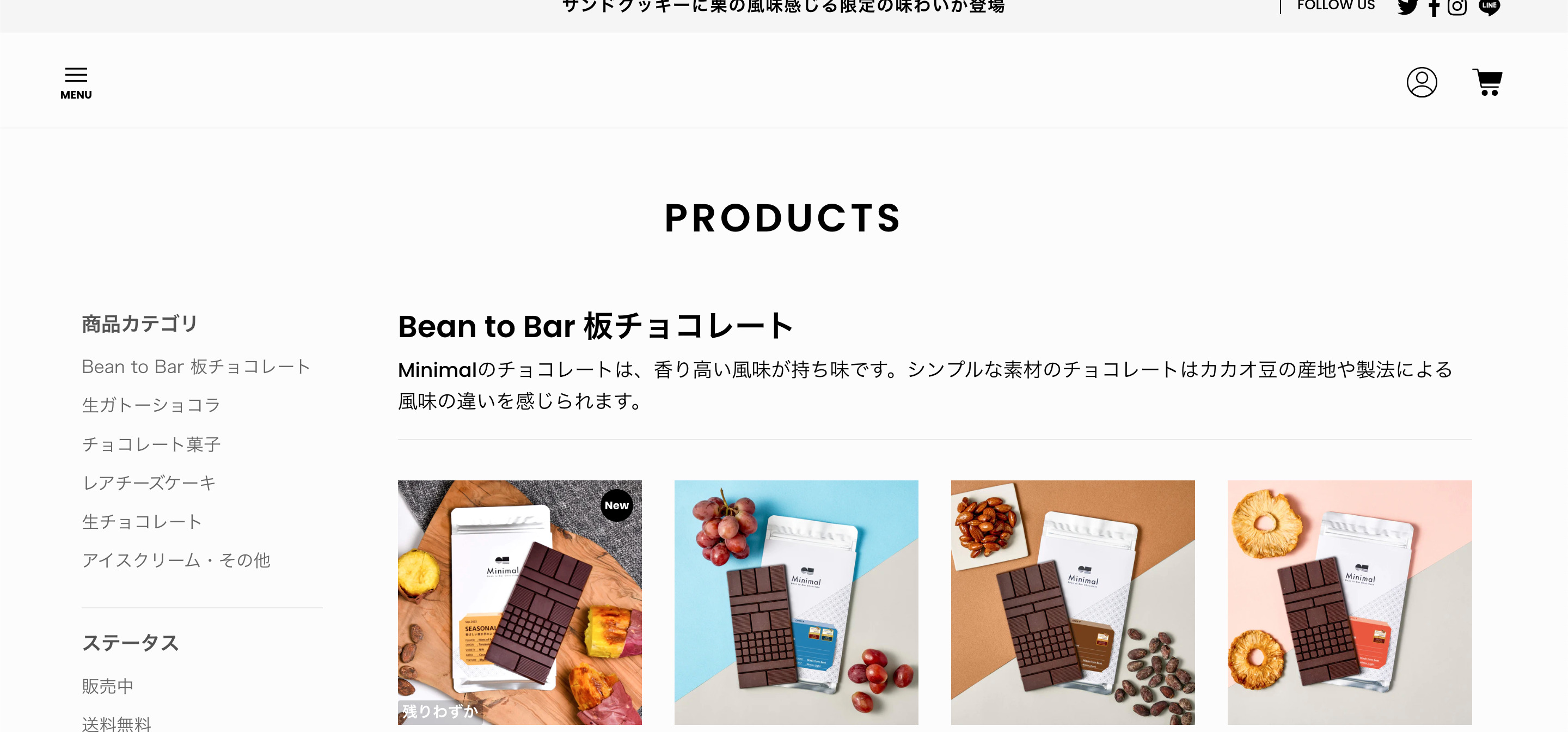

Minimal -Online Shop-

公式サイト:https://mini-mal.tokyo/collections/all

Minimalはカカオの仕入れ〜チョコレートの製造まで自社で管理しています。現在販売チャネルとしては、直営店2店舗とECサイトを運営しています。さらに消費者との積極的なコミュニケーションを図っており、ファンになるリピーターも大勢います。チョコレート商品も数多く手掛けていますので、チョコレートが大好きな人にとってはチェックしておいた方がいいブランドです。SNSでも商品開発に関するストーリーなどを発信しており、多くの人の興味を惹いています。

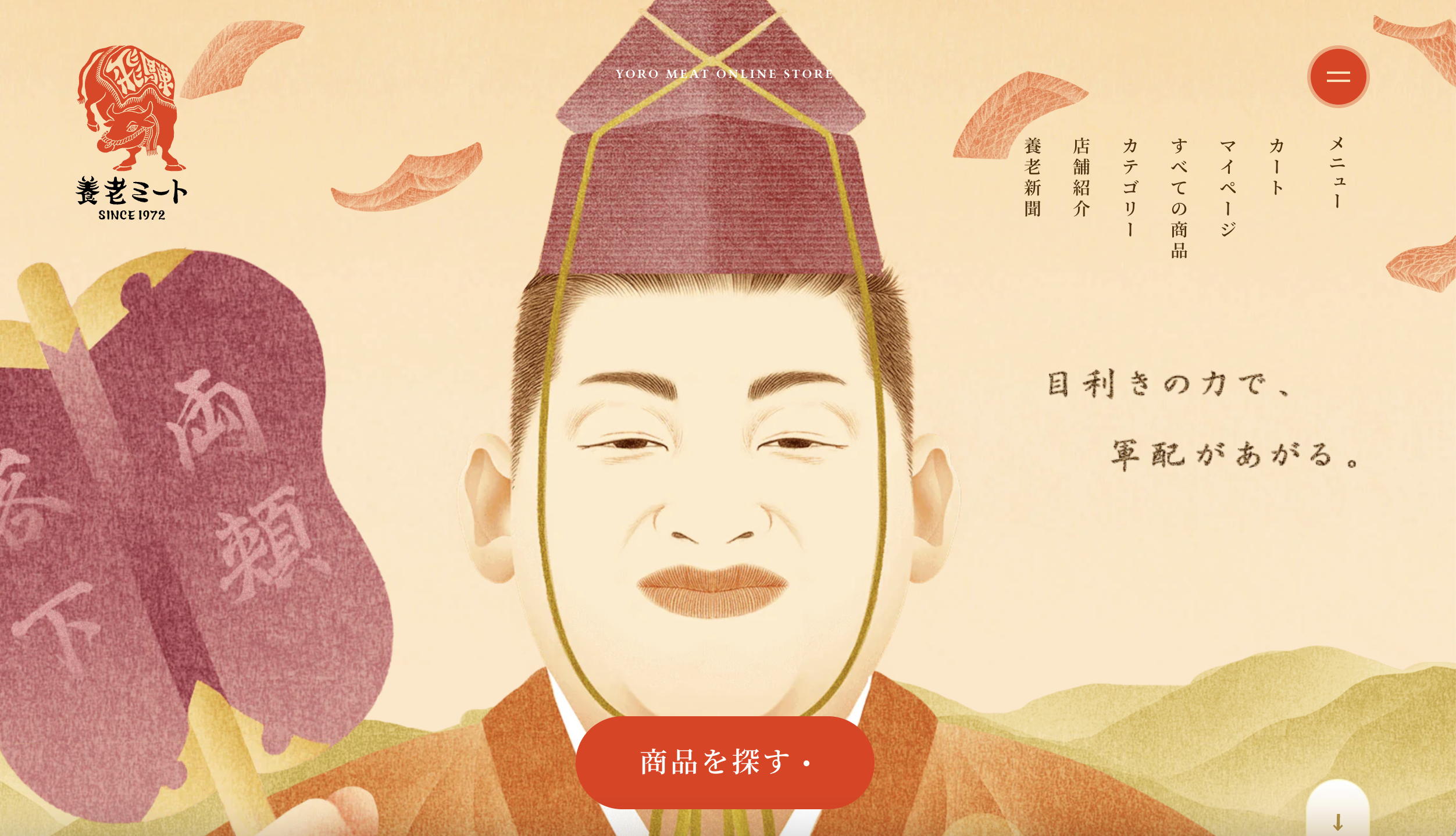

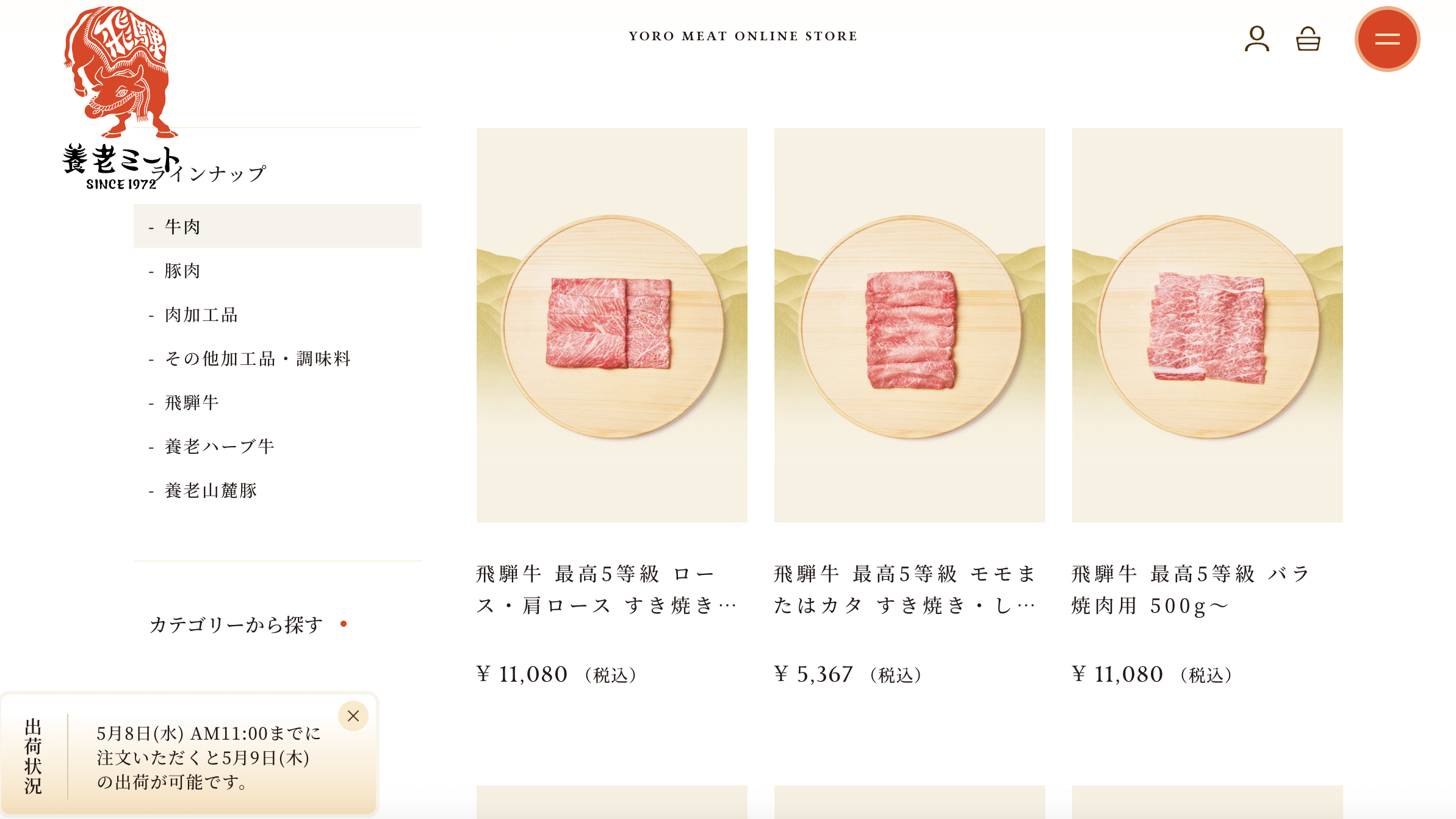

養老ミート

公式サイト:https://www.hidagyu-yoromeat-honten.com/

養老ミートは、飛騨牛などのお肉を販売しているサイトです。

トップページはとてもインパクトのあるイラストで、視覚的な特徴があるだけでなく、ユーザーにとって「非常に使いやすいWebデザイン」であることも特徴です。

スクロールすると、ページ移動することなく商品の一覧を見ることができ、画面右下には「この日までに購入をするといつまでに出荷ができる」というユーザーにとって嬉しい情報が常に見えるように設置されています。

どんな食品ECなら成功できるのか?

食品業界においては、あまりEC化が進んでいないという現状がありますが、コロナ化やインターネットの普及により、ユーザにとってネットショッピングは以前よりも身近な存在になりました。

業界に括らず、全体で考えるとEC化は年々増加しています。「食品ECに対するユーザーの懸念点」を抑えた以下の3つのポイントを意識することで、難しいと言われている食品のEC化でも失敗を防ぐことが期待できるでしょう。

その1.品質と安全性情報を徹底して提供する

ネットショップ担当者フォーラム(https://netshop.impress.co.jp/node/2738)によると、

お客さまが食品ECに求めることとして34.7%のユーザーが「生産者や商品の情報をもっと提供して欲しい」と回答しています。

コンビニやスーパーとは違って実際に手にとってみられないからこそ、誰が作り、商品の安全、品質はどのようになっているのかを必ず明記しましょう。

食品EC業界に参入する場合、お客さまの信頼を得るため、食品の品質管理や安全基準に厳格に従い、信頼できる供給チェーンを構築することが重要です。

その2.できるだけ配送料がかからないように工夫する

同サイトによれば、「配送料を安くしてほしい」という回答が全体の23.6%を占めており、配送料に対する懸念点が大きいことも考えられます。

競合であるコンビニやスーパーに勝つためには「配送料の面でお客さまに懸念を与えない」対策を練る必要があります。

一定の値段以上の購入で配送料無料!など、細かい送料設定を行い、お客さまに「これなら実際にお店で買うほうがいいや」と思わせないように工夫しましょう。

Shopifyでの送料設定のやり方についての記事はこちら!

その3.利便性の高いECサイトを立ち上げる

食品業界にかかわらず、ECサイトでの売上を伸ばすにはユーザーにとって使いやすいサイトを展開することが必要です。

「購入までのステップが多すぎる」「ページが見づらい」など、ユーザーに不自由さを感じさせてしまうデザイン、設計をしてしまうと、途中で購入をやめてしまう「カゴ落ち」につながってしまいます。

ECサイトを立ち上げる際は、必ずユーザー視点で「使いやすさ」を追及しましょう。

食品ECを立ち上げる8つのステップ

最後に、食品ECを立ち上げる大まかの流れについて解説します。

弊社クオーツではECサイトの立ち上げ支援を行っております。

より細かい部分で疑問やお悩みがある方はぜひ一度無料相談をご活用ください。

1.市場調査とニーズの特定

食品EC市場の現状や競合他社を調査し、顧客のニーズや傾向を分析します。

市場分析とは、特定の市場において、商品やサービスがどのような状況で売れているのかを調べることです。例えば、スマートフォンの市場では、どの会社のスマートフォンがよく売れているか、顧客はどのような機能や価格を求めているのかなどを調査します。

市場分析を行うことによって、より良い判断をすることができ、ビジネス戦略やリスクマネジメント、マーケティング戦略の立案に役立てることができます。

ニッチな市場や差別化ポイントを見つけ、ターゲット顧客を明確にしましょう。

2.要件定義

調査結果を基に、ビジネスモデルや収益モデルを構築し、具体的なビジネスプランを策定します。このステップで、資金調達や予算などコスト面での設定も行います。

また、ECサイトを構築するにあたって「必要な要件」(どのような機能が必要か)や「実装したい機能」を明確にし、関係者全員で認識を共有しましょう。

要件定義の流れ

- 基本情報・コンセプトの整理

- 構築の目的・背景の明確化

- ECサイト構築時の役割分担・業務フローの整理

- システム要件の洗い出し

- ECサイトの設計図作成

- ECサイトのデザイン決め

- 運用開始までのスケジュール決め

3.届け出・認可などの準備

食品の製造や販売に必要な届出や許認可を取得します。保健所や自治体の規制に従い、必要な手続きを完了させます。

4.サプライチェーンの構築

食品の仕入れ先や物流システムを構築します。品質管理や安全性に配慮し、信頼できるサプライヤーや配送パートナーを選定します。

食品は、衛生面や品質が最も大切です。この段階で迅速な物流を確保しておきましょう。

5.ウェブサイトの構築

実際に食品ECサイトを構築します。業者に依頼する場合は、業者が設計していきます。業者に頼んだ場合は、この時に様々な確認を求められることがあります。

使いやすいインターフェースやナビゲーションを設計し、ユーザーが商品ページや注文プロセスを直感的に使えるように設定しましょう。

6.商品の準備と在庫管理

販売する食品の調達と在庫管理を行います。商品の写真や説明文を準備し、在庫の管理システムを導入します。

7.マーケティング戦略の実行

ソーシャルメディア、ブログ、メールマーケティングなど、適切なチャネルを活用してマーケティング活動を展開します。戦略によっては、SNS広告やインフルエンサーマーケティングなども活用します。

ECサイトを成功させるには、顧客のリピート率をあげることも大切です。集客方法や販促策を考え、リピート購入を促す仕組みを考えましょう。

8.ローンチと運営

サイトを公開し、正式にローンチします。

この際、正式にオープンする前に必ずテスト注文を行いましょう。テスト注文は、必ずユーザーと同じルートで商品購入まで操作して確認しましょう。

テスト注文を行ったあとは、注文の受け付けや顧客サポート体制を整え、運営を開始します。お客さまのフィードバックを収集し、サイトやサービスの改善を継続的に行いましょう。

まとめ

この記事では食品ECの現状と課題、ECで成功させる方法や実際の事例について紹介しました。

2022年「食料品製造業」の総売上高は前年比で増加し、2022年には41兆9,226億円に達しました。しかし、食品EC化率については、2022年で4.16%と、EC化率約40%の家電や21%など他の業界と比べてもかなり少ない割合になっています。

市場規模の大きい「食品」のEC化が進んでいない理由は3つあります。1つ目が「食品の品質と安全性の確保が難しいから」2つ目が「コンビニやスーパーを越えられないから」3つ目が「コストと利益のバランスが取りづらいから」です。

しかし、このように難しいと言われている食品業界でもEC化が成功した事例はたくさんあり、この記事では8つの事例を紹介しました。

ユーザーが食品ECサイトに抱いている懸念としては第一に「作った人や安全性がわからない」こと、他にもコンビニやスーパーではかからない他にも配送料がかかることや、サイトの使いやすさがイマイチなどが挙げられます。食品ECを成功させるには、これらの懸念に対応した戦略、サービスを考えることが必要です。

弊社クオーツでは、ただの成果物ではなく、マーケティングの観点を取り入れた「数字に繋がるデザイン」を提供しております。

食品EC業界に参入したいけれど不安な点がある方や、ユーザーフレンドリーなECサイトを立ち上げたい方、柔軟に予算に対応してほしいとお悩みの方は、ぜひ一度弊社の無料相談をご活用ください。

ビジネスの課題を解決したい方はお気軽にご相談ください。

クオーツは、デザインの力を最大限活用しながら、課題の解決と成長の加速に貢献します。クリエイティブ・マーケティング・テクノロジーの視点から事業開発、体験の設計、システム設計などを、一貫した体制でサポートしています。