.jpg)

はじめに

あなたはなぜ会社を経営しているのでしょうか。もしくは、経営しようと思っているのでしょうか。

企業理念や信念は大切な組織の基盤であるにも関わらず、日々の業務に追われるなかで手元ばかりに意識が向き、忘れがちになってしまいますよね。

重要なことは、言語化した書類を作るのが吉。

今後事業をさらに前へと進めていくための方法を明確にしてくれるのが「事業計画書」です。

しかし、いざ事業計画書を書こうとしても、「どんな内容を書けばいいのかな」「どういう手順で考えていけばいいのだろう」と、疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、事業計画書の作るうえで大事になってくるステップを、事例をもとにわかりやすく解説していきます!

事業計画書とは

事業計画書とは

事業計画書は、将来の事業運営の方針や実際の行動に関する詳細なプランをまとめた文書です。

起業者が頭に描いている事業のビジョンを具体的かつ客観的な形で示すものであり、それによってその実現可能性を見極めることができます。

何を始めるにしろ、目標を定めることはもちろん、その目標にたどり着くためにどんな道のりを選んで、どのような手段で進めていくか明確にしておく必要がありますよね。

そのため、事業計画書は事業を行っていくうえでとても大事なものになります。

事業計画書を書く目的

事業計画書の主な目的は、公的・民間の金融機関や投資家に提示し、事業の承継や資金調達を行うことです。

企業の資金調達は、返済義務のある「融資(借入)」と、返済義務のない「出資・投資」の二つに分かれますが、いずれの場合も説得力のある事業計画書がなければ資金調達は難しいです。

金融機関は将来の返済能力が期待できない事業者に融資することを避けますし、投資家も成長が見込めない企業や事業への出資は見送る場合が多いです。

そのため、事業計画書は事業の継続的な収益性を示し、信頼を築く重要な手段となります。

また社内向けに作る場合でも、自社の目的や目的達成への行動計画を計画書で明らかにすることで、社内コミュニケーションの円滑化が期待でき、事業の進捗確認をしやすくなるメリットがあります。

事業計画書作成の4ステップ

実際に事業計画書を作成する際に、どのような順序で書いていけばいいのでしょうか?

ここでは事業計画書を作成するうえでの4ステップをまとめました!

目的を明確にする

会社を設立したときのことを思い出してみてください。

どんな企業においても創業時に経営理念や目標を掲げ、そのために事業を展開しているはずです。

後継者が事業計画書を作成する際には、創業時の思いを再確認し、企業の目的を明確に定めることが重要です。

そしてそのビジョンや目的を実現していくために、5年後には組織としてどのような状態にあるのかを具体的に考えましょう。

そのうえで現時点~3年後までの自社の推進計画を明確にし、それを踏まえたうえで1年後までにどのような行動を起こすべきかを逆算して計画を立てていきます。

現状把握から始める

次に、自社の現状を深く分析します。

これには、財務諸表などから導き出される定量的なデータの分析だけでなく、数字には表れていなくとも重要な要素である定性的な側面も含まれます。

例えば、商品・サービスの特徴、従業員のスキルや質、技術的な能力やノウハウ、立地条件、そして企業の知名度などがこれに該当します。

現状を把握することで、自社が設定した目標と実際の状況との間に生じているギャップを洗い出すことができます。

取り組むべき事業を明らかにする

それが終わったら、既存事業の強化と新規事業の開始のどちらに注力すべきか、またなぜその事業に取り組むべきであるのかをはっきりさせましょう。

これらについて検討する際には、事業を進める上での問題点を把握し、それに対する解決策を行動計画に具体的に組み込みます。

5W1H(いつ、誰が、何を、どこで、どのように、どのような手段で実行するか)を意識しながら、明確な行動計画に落とし込むことが必要です。

事業計画を実行・検証する

行動計画を策定した後は、その進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて修正していきましょう。

事業計画を立てること自体に満足してしまっては意味がありません。

実際に計画を実行し、結果を出すことで初めてその事業計画が意味を成します。

そして事業計画を実行した結果、どのような成果が生まれたかを検証する作業は非常に重要です。

これによって、計画が予定通りに進んでいるか、もしくは修正が必要な箇所があるかを把握し、迅速に対応することができます。

このような実行後の結果を通じて得られた情報をフィードバックし、計画を柔軟に調整していくことが、組織の持続的な成功につながります!

①目的の明確化

以上、事業計画書作成にあたる4ステップを簡単にご紹介しました。

次に、それぞれのステップで具体的にどのようなことを書くべきか、内容をアウトプットすべきかを記入例と共に解説します。

経営理念

「経営理念は何ですか?」と聞かれると、意外とあなた自身も即座にこたえられないかもしれません。

形式ばったステートメントが策定されていても、それを自分の言葉で話せるか、単なるワードではなく文章として誰かに語れるかというのは、経営理念のうらにある想いや背景を、常に自分のなかに落とし込んでいる必要があるからです。

ここでクリアにすべきポイントは以下のとおりです。

- なぜ(創業者は)この会社を立ち上げたのか

- なぜ今の事業を進めているのか

- 事業を通じて、世の中に何を訴え、何を実現していきたいのか

これらの問いに答えることで、経営理念につながるヒントを具体的に明らかにしていきます。

事業内容

経営理念の解像度が高くなってきたら、次に事業について振り返ってみましょう。

誰にどんな商品やサービスを提供しているのかを、改めて明確にすることで会社の目的との繋がりを再確認するだけではなく、これから果たしていくべきことがみえてきます。

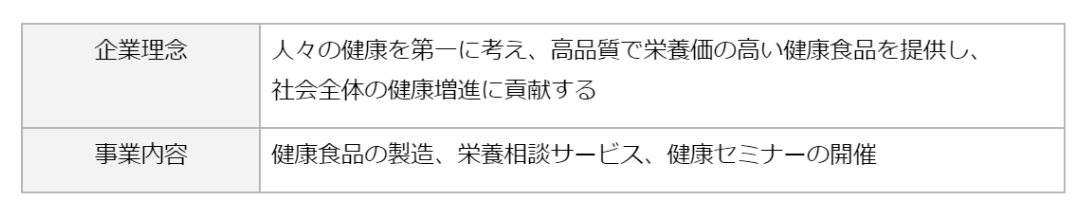

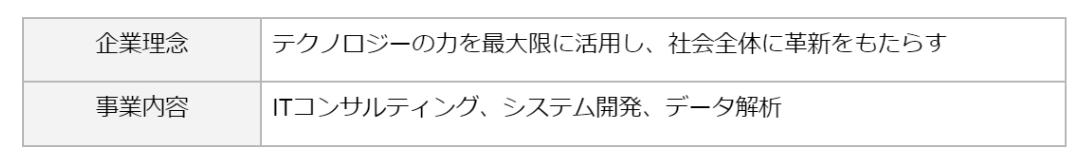

以下は経営理念と事業内容の例です。イメージを高めるための参考にしてみてください。

健康食品製造業

ITコンサルティング業

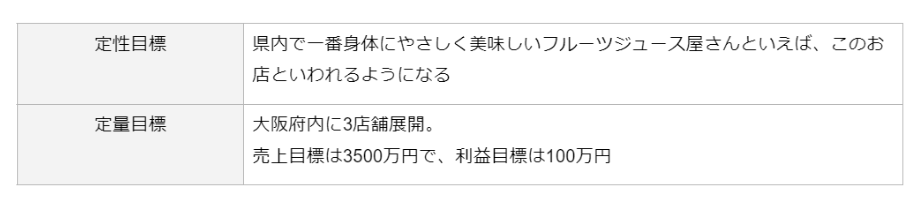

具体的な目標設定

次に具体的な目標を設定していきます。

企業の目標設定には年ごとの目標、具体的な数値目標、そして数字に表れない目標の3つの要素があります。

年ごとの目標

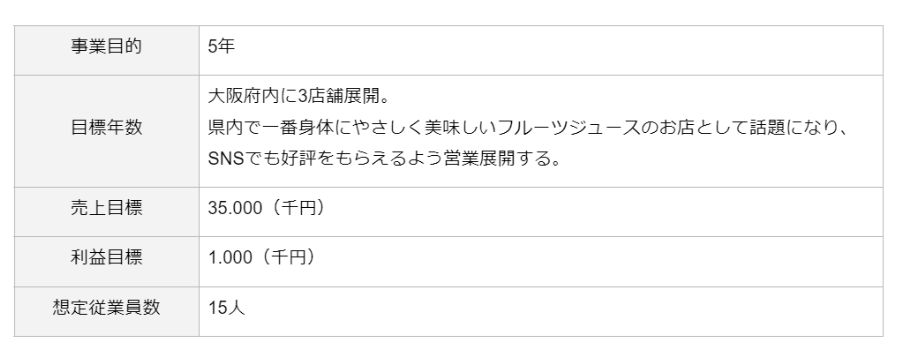

例えば、5年後に3店舗を展開するという目標があります。

この目標を達成するためには、3年後に2店舗目をオープンさせ、そのためには2年までに店長候補を育て、1年後には正社員を1人採用するといったステップで、逆算して考えましょう。

定量目標

年ごとの目標を基に、定量目標を立てましょう。

売り上げ・経費・利益などの計画を、1年後、3年後、5年後といった具体的な数値で設定します。

定量的にみることで、あとあと目標のための戦略が練りやすくなりますよ。

定性目標

具体的な評価基準を考えます。

例えば、お客様から「県内で一番〇〇がおいしいお店」と言ってもらえることや、従業員がいきいきと働けるような環境づくりなど、数字には表れなくても社員や顧客が自社のイメージを良く思い浮かべるようにすることが重要です。

この3つを参考に目標を立てた例として、架空のフルーツジュース屋を取り上げてみます。

②現状把握

目標を設定したら、ますます重要になるのが自社の現状を正確に把握することです。

逆に、現状把握をしてから目標を設定すると、かえって目先の目標になってしまいます。

高い次元での成長を遂げるためには、まず自分のなりたい姿や目標を明確にし、その目標と現状とのギャップを具体的に理解し、その差を埋めるための行動計画を立てることが重要です。

これにより、本当の目標に対して迅速かつ効果的に進展できます。

自社が置かれている状況を正確に把握できなければ、将来どのような行動をすればいいかが見えてこないでしょう。

そのため、定量的、定性的な観点から現状把握を進め、正しい情報に基づいて戦略を練ることが必要です!

現状把握のためのツールやフレームワークはいくつかあります。

例えば、ここでは「SWOT分析」と呼ばれる手法で、定性的に自社の現状把握を進めます。

SWOT分析とは、強み(Strengths)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の頭文字をとったもので、自社の内部状況(強みや弱み)と外部状況(機会と脅威)を分析して現状把握をすることができます。

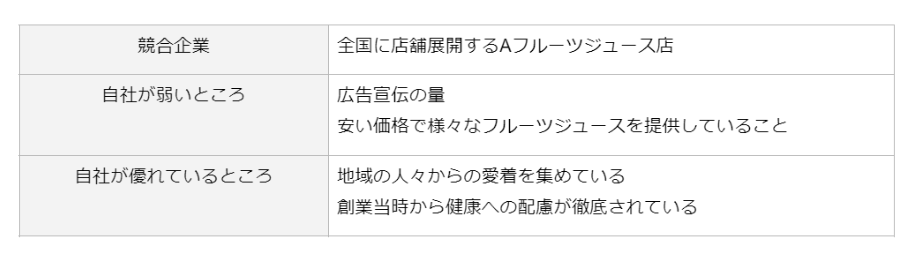

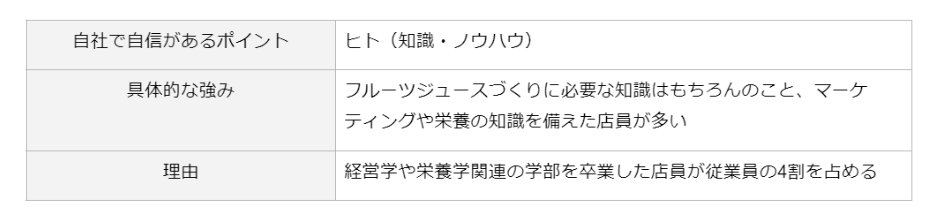

自社の強みと弱み

自社の利点や課題について尋ねられた際、直ちに把握するのは難しいですよね。

そこで、ヒト・モノ・カネ・情報などの経営リソースごとに分類し、具体的な視点から考えると分かりやすいですよ。

たとえば、ヒトの側面では、経営者自身の専門知識や経験、技術力や従業員のスキルなどが挙げられます。モノに関しては、商品やサービスの特長や店舗の立地、設備などが考えられます。カネに焦点を当てると、資金やコストの管理が重要であり、情報の側面では企業の知名度や信頼度、IT導入の進捗などが重要です。

具体的には、以下の手順で、各経営資源ごとの利点と課題を深く理解できます。

- 強みや弱みをヒト、モノ、カネ、情報などの経営資源ごとに分類し、箇条書きする。

- 各項目を深掘りし、なぜその要素が強みまたは弱みと見なされるのか、具体的な事例や理由を考える。

- 自問自答を通じて、各要素に対する理解を深め、戦略的な視点から強化や改善の余地があるか検討する。

このプロセスを通じて、自社の状況をより詳細に把握し、将来の方針や戦略を練る上での手がかりを得ることができます。

競合企業

各社で特徴はあれど、同業の他社は必ず存在します。

そこで大事になってくるのが、競合企業がどのようなビジネス展開で成功しているか、自社よりも優れている点、逆に自社が有利な点を把握することです。

他社の内情を知ることは容易ではありませんが、自社の視点から、なぜ顧客が他社の製品を選んでいるのか、他社がどのような努力をしているのかを分析することはできるでしょう。

重要なのは、他社が成功している理由や自社との違いを観察し、今後の戦略につなげることです。これにより、自社がどの方向に進むべきかを考える手がかりが得られます。

ターゲットとニーズ

そして、自社にとって最も重要な顧客像を具体的に描き出していきます。

例えば、駅前に位置するジュース屋の場合は「朝食に利用するサラリーマンや学生」、駅から距離のある店舗なら「お店から半径300メートル以内の住民・主婦」といったように、具体的な顧客像を思い浮かべます。

その上で、その顧客が期待し、求めているニーズを明確に把握していきます。

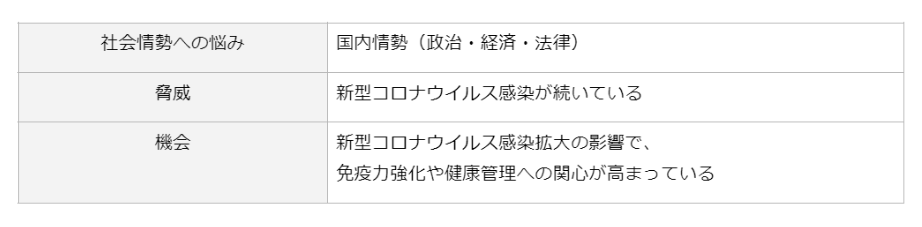

外部環境

ここまでは、自社や他社に焦点を当ててきました。

次に、事業を取り巻く外部環境やそれが自社に及ぼす影響にも焦点を当ててみましょう。

例えば、新型コロナウイルス感染症によってテレワークが主流になり、顧客が来店できないことから休業を余儀なくされるなど、外部環境によるさまざまな影響が考えられます。

外部環境は政治、経済、テクノロジーの進化、自然災害、海外での出来事など、自社では制御できない出来事が大半です。これらの要素と自社の経営をどう結びつけるかが、事業計画書の作成において不可欠な要素です。

③取り組むべき事業の明確化

さて、企業経営者が自社の現状を把握したあとに目標達成に向けて考慮すべきポイントは、「既存の事業を拡大するか」、あるいは「新規事業に進出するか」ということです。

架空のフルーツジュース屋さんを事例に挙げて考えていきましょう。

こちらのフルーツジュース屋さんは、5年後の目標を以下のように設定していましたね。

では、目標達成のためにどのようなプロセスを考えればいいのでしょうか。

既存か新規か

はじめに、どんな選択をとるべきかを定めましょう。

事例にあるように、既存店舗での売り上げを伸ばしていくのか、それとも既存の店舗だけでなく移動店舗という形で、様々な場所にお店を展開してフルーツジュースを提供するのかを考えていきます。

ここでは、移動店舗を2024年8月に開始するという新規事業を選んだとします。

ターゲットは、店舗から少し離れたマンションの一角に住む20代後半~30代の女性で、普段から健康への意識が高い顧客にしました。

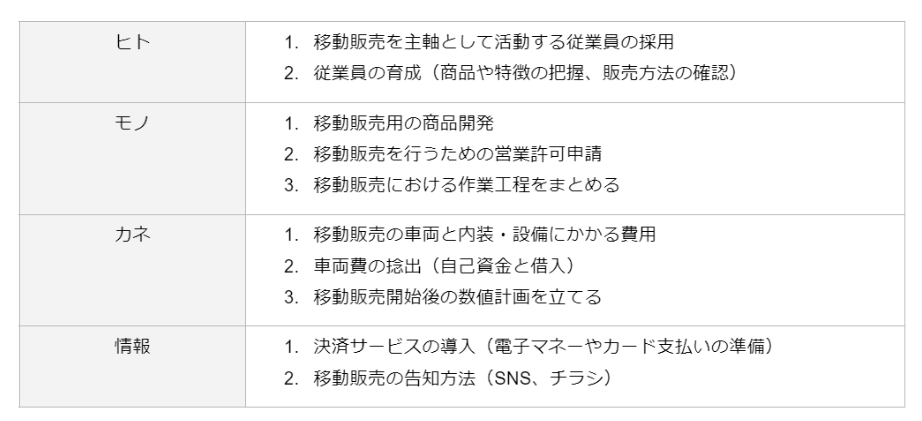

新規事業への課題整理

新しい事業をスタートさせるには、慎重な準備が必要です。

目標達成のためには、具体的なステップや課題を整理していく必要があります。

例えば、フルーツジュースの移動販売を考える場合、従業員の中で誰がその業務を担当するか、新たな人材を採用する必要があるかを検討する必要があります。同様に、移動販売車の調達先や内装についても検討が必要です。

くわえて、移動販売用のフルーツジュースは店舗で提供するものと同じでよいのか、それとも移動販売に際した工夫が必要かなど、多くの検討事項が存在します。

これらの課題は、ヒト、モノ、カネ、情報といった4つの経営リソースに分類されます。

分類することで課題を整理しやすくなり、目標に向けてどのようなアクションが必要かが明確になります。 具体的な整理方法については、以下の表を参考にしてください。

行動計画の具体化

これから取り組む事業の課題を明確にするために、誰が、いつまでに、どのような行動をとるのか。それを明確にするのが行動計画になります。

具体的には、以下のように作成します。

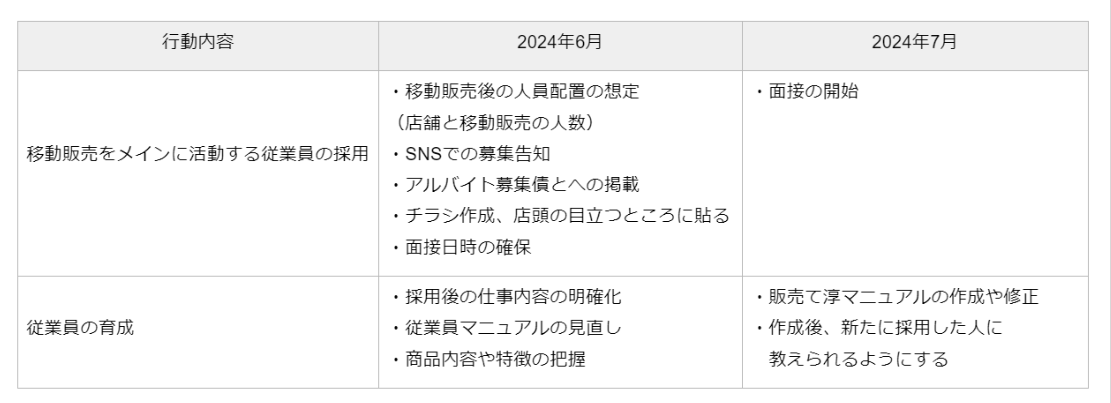

ヒト

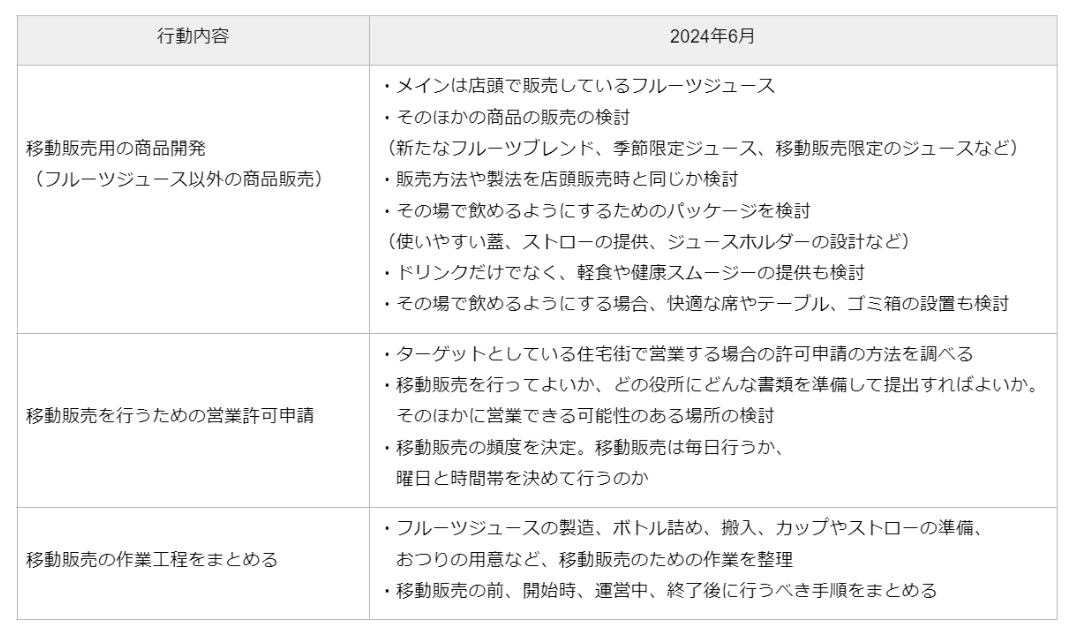

モノ

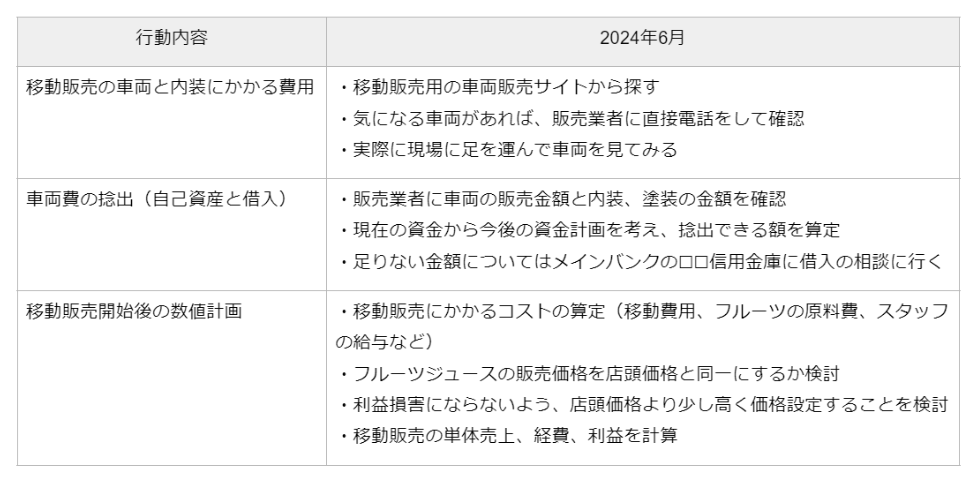

カネ

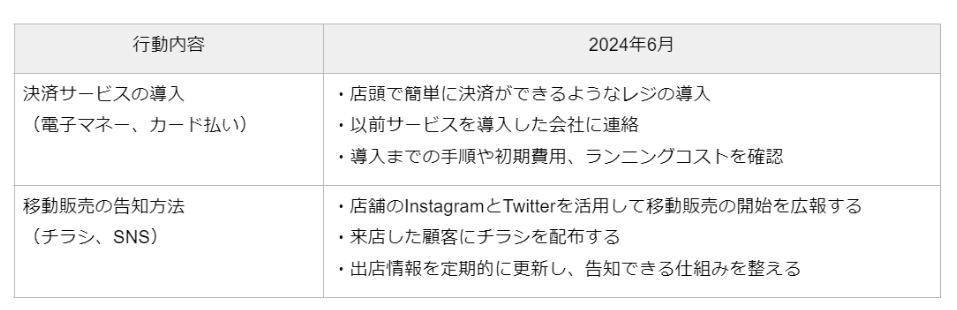

情報

ここで重要になってくるのは、具体的な行動レベルにまで落とし込むことです。

誰が、いつまでに、どのように行動するかが明確であれば、人は動きやすくなります。

④事業計画の実行と検証

今後の行動計画を策定したら、その内容にひもづく数値の計画も定めていきましょう。

今回の例で考えると、以下のようになります。

既存事業の数値計画

まず、現在展開している事業の数値計画を考えます。

新規事業を始めるとしても、多くの場合既存事業は続けていくはずです。もし新規事業が軌道に乗るまでに思ったよりも時間がかかったとき、企業の利益は既存事業から確保しなければなりません。

新規事業を始めたことで既存事業がうまくいかず、企業全体の利益に悪影響が出てしまっては本末転倒ですからね。

だからこそ、新規事業を始めていくうえで、既存事業でも利益を残すための計画を立てる必要があります。前年と比べてさらに利益を残すためには、どのようなことを考えればよいのでしょうか。

方法は2つあります。

1.売り上げを伸ばす

売り上げは「単価×数量」で計算されます。

「単価」を考えるには、まず商品やサービス内容を見直します。フルーツジュースの品質向上や新しいブレンドの導入など、質を高める行動計画を策定します。

価格については、原料費や輸送費、店舗運営にかかる費用を考慮し、現行価格の適正性を判断しましょう。そして「数量」を考えるには、店頭販売だけでなく、SNS活用やチラシ配布などのネット戦略を取り入れます。

例えば、知名度向上のために、SNS宣伝や試飲イベントなどの具体的な行動計画を立てるといいですよ。また、初めて来店してもらうためには、特典としてジュースの割引や無料試飲を検討します。さらに、リピーターを増やすためにポイント制度やクーポンなどのサービスを提供する方策を検討します。

これらの施策を実行するために、具体的な実施者や開始時期、手順を明確にした行動計画を策定します。

2.経費を削減する

次に、現時点で経費に無駄がないかを確認します。例えば、原材料や輸送費が上昇しているなか、同じ品質のものをもう少し安く仕入れる方法がある可能性もありますし、仕入れの数や頻度を見直すことができるかもしれません。

店の水道光熱費が高くなっていないか、広告が売り上げにどれだけ寄与しているかなども確認が必要です。

経費ごとに、効果的に利用されているか、ただ支払いをしているだけになってはいないかを確認し、無駄なものは削減しましょう。

これにより、月ごとに売り上げ、原価、経費、利益の変動がどのようになるかを計画していきます。

新規事業の数値計画

次に新規事業の数値計画を考えます。ここでは、フルーツジュースの移動販売を例に、前述した項目について考えます。

1.売り上げの計画を立てる

単価は、原料費や輸送費、フルーツジュースの移動販売に関連する経費(例: 車の維持費など)および利益を考慮して設定します。移動販売のジュースの価格は、店舗販売と同じにするか変更するかを検討します。

移動販売では、持ち運べる商品の数量には制限がありますよね。完売したら販売終了となるため、在庫の上限が決まります(店舗では、売り切れた商品も新たに仕入れれば再び陳列できます)。

これらの要素を考慮して、1日の売り上げ計画を立てます。

2.経費の計画を立てる

車のメンテナンスやガソリン代、スタッフの給与など、移動販売にかかる経費を考慮したうえで具体的な数値計画を策定します。

月ごとの売り上げ、原価、経費、利益を算出し、これらのデータを既存の事業と新規事業からまとめて、次年度の数値計画を作成します。

まとめ

以上、事業計画書を書くうえで大事なステップについて説明しました。

事業計画書に一通りの項目が適切に記載されていたとしても、それを「具体的にどのように実行するのか」がしっかり説明されていないものも多くあります。その質問にたいして明確な回答がないと、事業計画書を見る従業員や金融機関や投資家からすれば、この事業計画が実現可能か不安を感じることがあります。

もし具体的な行動計画(誰が、いつまでに、何を、どのように行うか)が明確になっていれば、自分の言葉で説明でき、相手から納得してもらいやすいでしょう。是非これらのステップを意識して、事業計画書を作成してみてください。

ビジネスの課題を解決したい方はお気軽にご相談ください。

クオーツは、デザインの力を最大限活用しながら、課題の解決と成長の加速に貢献します。クリエイティブ・マーケティング・テクノロジーの視点から事業開発、体験の設計、システム設計などを、一貫した体制でサポートしています。